A distanza di quattro anni dal prodigioso Midsommar, Ari Aster torna a deliziarci del suo cinema con Beau Ha Paura, ma non tutti lo apprezzeranno.

Negli ultimi mesi, complici anche gli Academy Awards, si sono spesi elogi a profusione riguardo a film che stanno al cinema come il bel gioco alla Juventus. Troppo poco, invece, si parla di un regista che in soli sei anni è riuscito a rivoluzionare il genere horror tracciando vie inesplorate verso il futuro dell’industria. Se con Hereditary (2018) e Midsommar (2019) lo abbiamo visto dare alla luce due fratelli tanto diversi nei lineamenti quanto simili nell’intento, con Beau Ha Paura Ari Aster ha voluto cambiare le carte in tavola, preferendo lo sgomento e l’inquietudine al mero terrore.

Paura psicologica

Un po’ come succedeva nelle tragedie greche, molti degli horror che permeano il cinema moderno riescono a provocare una catarsi nei confronti dello spettatore; la liberazione dell’animo da esperienze traumatiche attraverso una messa in scena capace di farle riaffiorare, per poi espellerle dal subconscio. In Beau Ha Paura questa peculiarità per certi versi rimane in disparte, il regista non cerca l’epurazione del male attraverso trucidazioni, omicidi o torture di sorta. Si tratta di un altro tipo di paura, quella mentale, forse la più difficile da affrontare per chiunque, soprattutto dopo aver accettato di coricarsi sul lettino vicino al terapista. Non è più questione di osservare la vita degli altri attraverso uno schermo per poi trarne conclusioni o morali, perché Beau è uno, nessuno, centomila di noi, a seconda del proprio trascorso.

Quando siamo costretti a guardare in faccia noi stessi senza possibilità di filtrare quello che non ci piace, l’angoscia prende il sopravvento, lasciandoci interdetti e paralizzati a osservare il buio che ci avvolge. Eccola qui la differenza: Post fata resurgo; se con la catarsi vi è la possibilità di uscire dalla sala con quella consolante sensazione di sollievo, qui la luce in fondo al tunnel non si intravede nemmeno.

Beau Ha Paura si nutre dell’incomprensione per alimentare in noi il terrore, l’angoscia e la paranoia

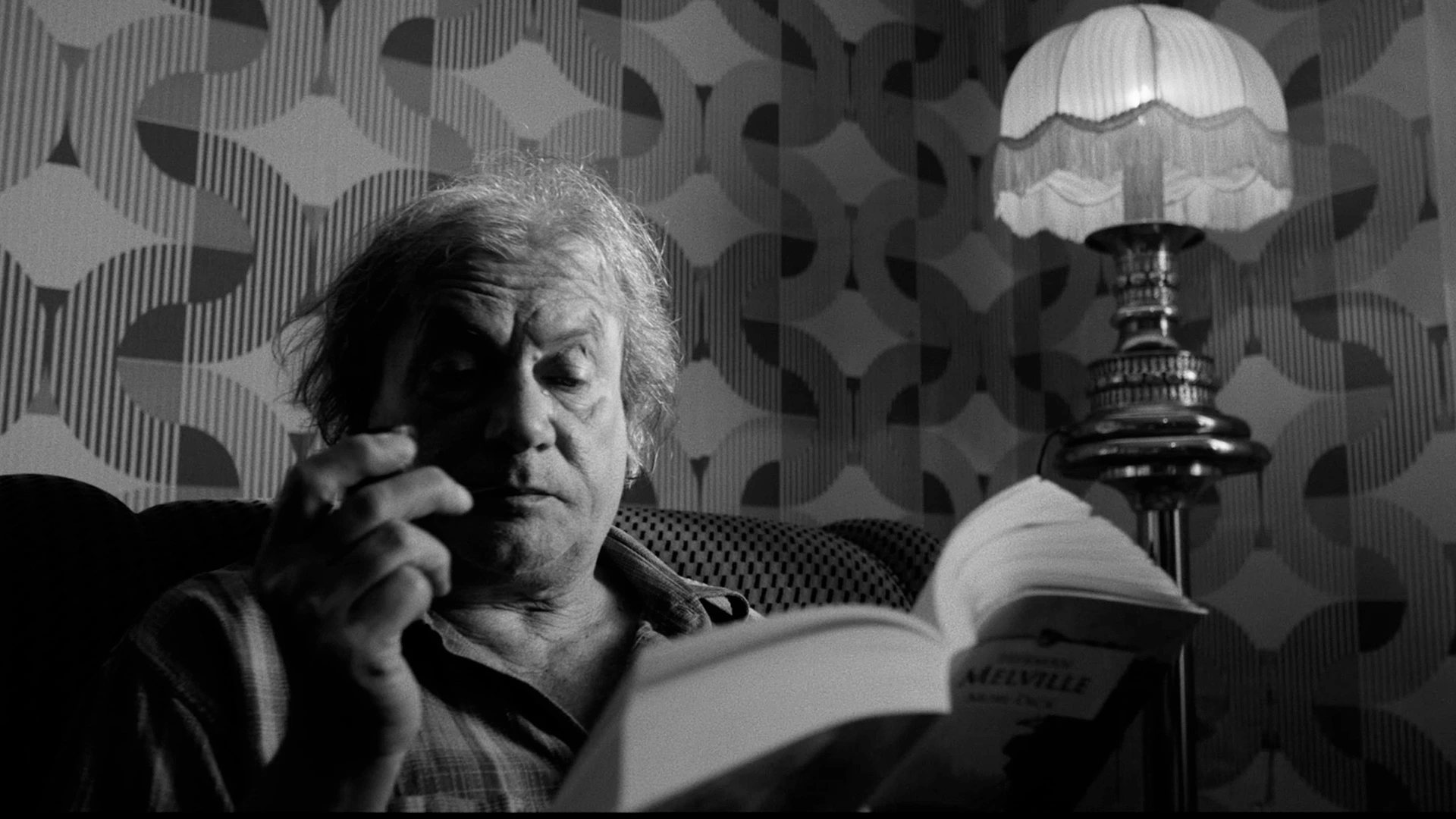

Beau Wassermann (il miglior Joaquin Phoenix visto finora) è un pover’uomo che vive un’esistenza subordinata rispetto agli eventi che la compongono (qui in Piemonte potremmo definirlo tranquillamente un bonòm). Il perché è presto detto sin dalle scene iniziali; il protagonista vive all’interno di una palazzina che sembra quasi una comunità di recupero post apocalittica e senza inservienti, dove la minima vibrazione della fauna esterna provoca nel malcapitato un senso di terrore apparentemente ingiustificato. Seguito da uno psicanalista (Stephen McKinley Henderson), in seguito a una telefonata con la madre (Patty LuPone) si sente in dovere di partire per andarla a trovare.

Ora, se cercate un film con una minima parvenza di senso logico, vi consiglierei di alzarvi e scappare dalla sala nel momento in cui la madre gli attacca il telefono in faccia. Una volta uscito dall’appartamento, ha inizio il viaggio dentro l’inferno della sua mente, capace di tramutare ogni singola tappa in un’esperienza terrorifica e alienante. Beau si trascina avanti per inerzia, dettata da un panico costante che si manifesta in maniera sempre più violenta con il procedere della pellicola. La scenografia, così come i personaggi, mutano radicalmente seguendo i dettami di una psiche delirante che nulla può se non dissociarsi gradualmente dal raziocinio.

La selva oscura di Aster

Paranoico, irriverente, spaventoso o ridicolo? Sono innumerevoli le chiavi di lettura con cui approcciarsi a quest’opera ermetica e di difficile comprensione. Si lascia intendere poco o nulla riguardo a una possibile spiegazione, come a prendersi gioco dello spettatore, inerme di fronte alle atmosfere freudiane cucite magistralmente. Beau si trova catapultato in una selva oscura senza il suo Virgilio, condizionato da un rapporto burrascoso con la madre, dipinta quasi come una chimera da anelare per spogliarsi dai sensi di colpa, nonché da un’opprimente voragine di impotenza.

Aster sembra fregarsi altamente di dare un senso alla narrazione, ci sbatte in faccia la costante follia di un uomo vittima dei suoi demoni interiori. E poco importa se al termine di un’epopea degna del miglior Don Chisciotte si ha la sensazione di non riuscire a ordinare i pezzi del puzzle. Beau Ha Paura si nutre dell’incomprensione per alimentare in noi il terrore, l’angoscia e la paranoia, colori sbiaditi su un quadro psicologico instabile di un uomo che in fin dei conti desidera solamente ricongiungersi con la madre. E forse, anche di scendere giù dal lettino.