Inizi

Teresa Canciello, anni sessantatré

Sono nato fesso.

Me l’ha detto per la prima volta don Alberto, il giorno della mia prima comunione. «Più fesso di Giuda», aveva annunciato mentre con la lingua assaggiavo per la prima volta il corpo di Cristo. Poi è stato il turno di mia madre, avevo il suo rossetto ancora sulle guance quando lei, con Novella 2000 sulle ginocchia incrociate, mi portava all’orecchio la sua sentenza: «Più fesso di tuo padre». Me l’ha detto pure mio padre, l’ultimo giorno che l’ho visto prima che se ne andasse: «Più fesso di me, sei». Secondo me fesso non ci sono nato. Io fesso ci sono diventato. E credo di non averlo fatto nemmeno per errore. Io fesso ci sono diventato apposta.

Abitavo al sesto piano di un palazzo d’epoca in via dei Filangieri, trentasette minuti a piedi dal cimitero dove aveva lavorato mio padre. La cucina era in un angolo della camera da letto dove dormivamo e il soffitto di notte mi cadeva in bocca. Dire che quella casa era brutta era come dirlo a mia madre. L’aveva scelta lei, poco dopo che mio padre se ne andasse. L’aveva presa in sconto, diceva, e che costava poco, ma solo perché la ringhiera del terrazzo era talmente bassa che, tra suicidi e bambini volati per sbaglio, era diventata invendibile.

Nell’armadio in fondo al gabinetto avevo trovato una figurina di Maradona, appiccicata sull’anta marrone. Mi guardava fisso negli occhi, Diego, e io gli sorridevo. Ogni volta che mamma aveva ospiti a casa io mi nascondevo lì. Seduto con le ginocchia sotto al mento aspettavo che lei entrasse nuda in bagno a sciacquarsi il viso stanco e sporco di bianco. Io mi specchiavo insieme a lei. Non mi ha mai sorriso come faceva Diego. Avevo ventotto anni e il mio metro e novantatré lasciava allo specchio la possibilità di scegliere se riflettere la mia pancia o il mio collo.

Avevo più tette io di Isabella Denz. Mi ci aveva iscritto mamma al corso di ballo di gruppo. Diceva che muovere un po’ il corpo mi avrebbe fatto bene. E così, ogni giovedì pomeriggio andavo all’oratorio della chiesa per ballare e per vederla ballare. La musica partiva e Isabella mi chiamava a dimostrare insieme a lei. Quel giorno era più bella del solito, con la sua coda alta e i leggings che le accarezzavano il culo come avrei voluto fare io

«Oma siba le le sul pam pam», il movimento perfetto delle sue tette faceva eco a quello delle nostre mani che battevano insieme. «Repitelo», su e giù. Davanti ai miei occhi.

«Pam pam», non dovevo toccarle. Non potevo, mamma si sarebbe arrabbiata.

«Pam pam», ma lei mi guardava e, mentre le nostre mani continuavano a battere, i miei occhi non ricambiavano lo sguardo.

«Pam pam». Senza accorgermene, le mie mani si erano già ribellate alla musica, a Isabella, a mia madre; per affondare le dita, lì, dove solo i miei occhi, fino ad allora, erano riusciti ad arrivare.

Sono scappato senza nemmeno recuperare lo zaino, recitando a memoria la lettera «L» delle Pagine Bianche di Napoli Ovest.

L’AbbateAndrea, L’AbbateAngelo, L’AbbateAntonio.

Le macchine mi superavano ma io, con le cosce che strofinavano l’una contro l’altra, correvo come non avevo mai fatto prima. Mi sono calmato a Lanzillo Giuseppe. Il fiato mi aveva già abbandonato quando la croce all’entrata del cimitero aveva messo in ombra la mia faccia. Mamma mi aveva detto che mio padre lavorava lì da quando se ne era andato.

L’ho cercato dietro l’altare della cappella, nel gabbiotto del custode, nell’ufficio manutenzione. Ho trovato mio padre in una cornice nel loculo che portava il mio cognome. Non ho pianto. Era da fessi farlo. Mi sono seduto lì davanti, con le ginocchia sotto al mento.

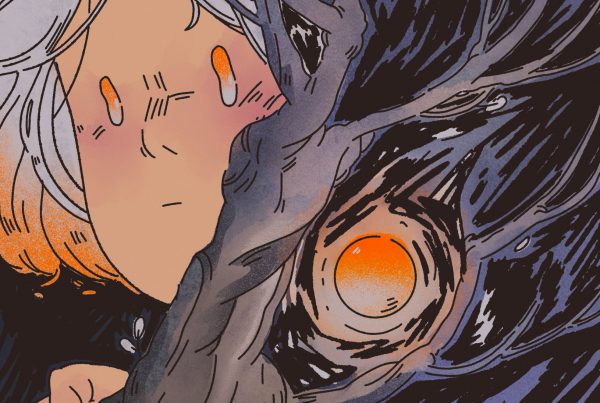

È stato in quel momento che l’ho vista per la prima volta. Teresa Canciello. Bella come mia madre, capelli chiari e lisci. Dei fiori rosa le cadevano sulla pelle lattea, più lucida del vetro e più bianca del marmo che la teneva ferma. Mi guardava e mi sorrideva come solo Diego Armando fino ad allora aveva fatto.

Illustrazione di Lara Milani