Attraverso la cruda dirompenza della sua «écriture plate», la scrittrice francese ha fatto del desiderio l’oggetto trasgressivo di Passion simple e della sua produzione letteraria

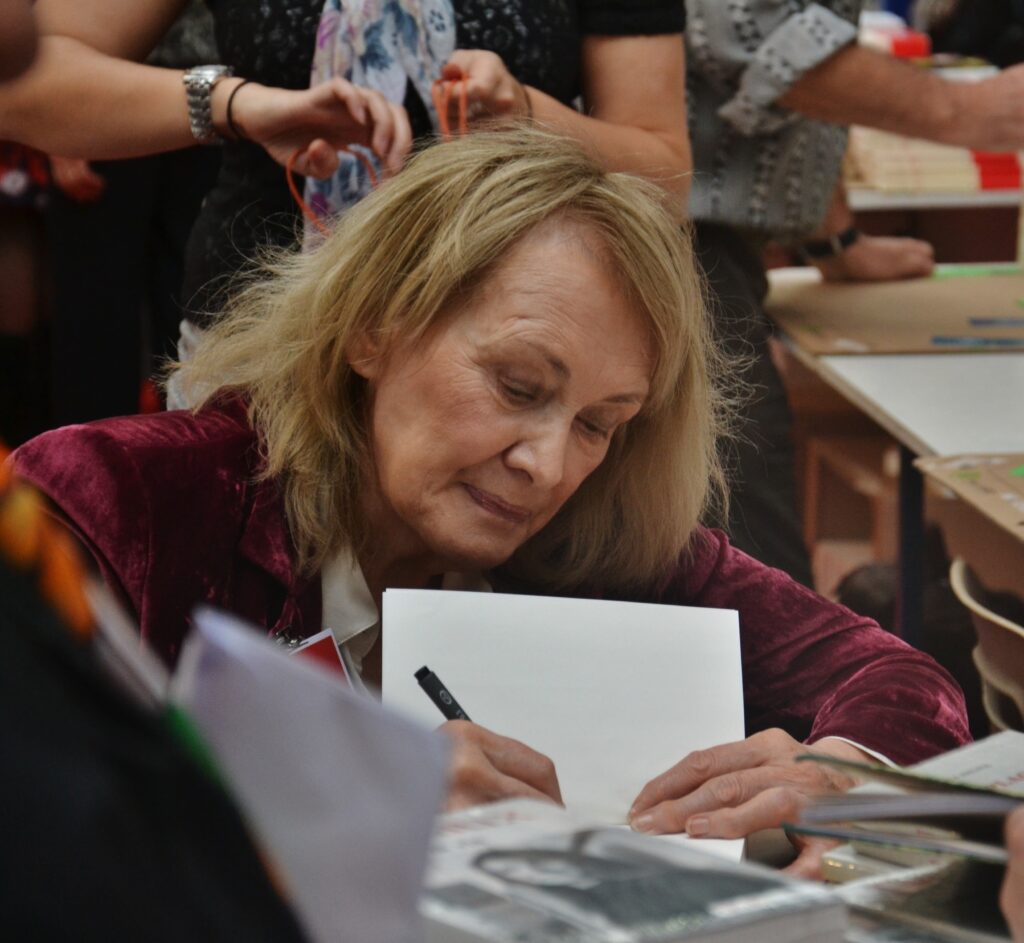

«Quest’estate ho visto per la prima volta un film vietato ai minori, su Canal +»: inizia con questa frase Passion simple, romanzo edito da Gallimard nel 1991 e scritto da Annie Ernaux, in quegli anni già conosciuta dal pubblico francofono grazie al successo del romanzo La Place (1984), ma ancora distante dalla consacrazione internazionale, che giungerà solo trent’anni dopo, con il Nobel per la letteratura nel 2022. In un’intervista rilasciata all’uscita del libro – che all’inizio degli anni Novanta provocò non poco scalpore tra i lettori più moralisti, per l’audacia suscitata dalla storia di una donna interamente assorbita da una passione per un uomo – Ernaux interviene per correggere il moderatore. Le sue parole, infatti, sono inesatte: la passione extraconiugale, narrata nel romanzo, Ernaux non l’ha «subìta» («subie»), ma l’ha «vissuta» («vécue»). E, aggiunge, «pienamente». La vulgata ha spesso ridotto la trama di Passion simple, che sarà poi tradotto in più di venti lingue, alla storia di un banale affaire clandestino; e in termini psicanalitici la storia è stata etichettata come il racconto disperato di una ‘dipendenza affettiva’, con tutti i sintomi che ciò comporta: i tentativi di scongiurare l’abbandono («E vivevo con un’angoscia crescente: che accadesse qualcosa a impedire il suo arrivo»), il senso di vergogna sociale («Con le persone che frequento cercavo di non lasciar trasparire la mia ossessione»), i tentativi di porre fine al rapporto («Provavo incessantemente il desiderio di rompere, per non essere alla mercé di una telefonata, per non soffrire più»). Ma l’operazione di Ernaux va ben oltre queste forme di racconto, che rischierebbero di rendere il dettato simile a un romanzo d’appendice. «Aver vissuto una cosa, qualsiasi cosa, conferisce il diritto inalienabile di scriverla. Non ci sono verità inferiori»: è qui che risiede la forza della sua scrittura, nella capacità di sottrarre l’esperienza «vissuta» dell’amore clandestino al giudizio morale e restituirla alla verità della parola, che la trasforma e la riscatta da una dimensione privata e le conferisce una dignità universale. Come? Con uno stile che non lascia spazio all’immaginazione, come il film di classe X che Ernaux-narratrice guarda all’inizio del romanzo, in cui l’unione sessuale è registrata con una facilità tanto disarmante quanto inevitabile. «Mi è sembrato che la scrittura dovesse mirare a questo, la stessa impressione suscitata dalla scena dell’atto sessuale, quell’angoscia e quello stupore, una sospensione del giudizio morale».

Con una radicalità che rischia di scompaginare l’immaginario femminista, Passion simple è il primo romanzo di Ernaux in cui emerge lo stile dell’«écriture plate», la scrittura di realtà, priva di orpelli e abbellimenti inutili, che solo con il romanzo decisivo L’événement (2001), il resoconto della propria esperienza di aborto, («qualcosa che non aveva posto nel linguaggio»), diventerà a tutti gli effetti la forza della sua scrittura. Seguendo il dogma nietzschiano per cui «alla fine si ama il proprio desiderio e non l’oggetto desiderato» Ernaux non si chiede cosa sia moralmente giusto o sbagliato, ma solo cosa sia fedele alla realtà del vissuto. Ecco perché Passion simple non è solo la storia di una sottomissione ma la testimonianza di un atto di autodeterminazione. È lei a scegliere quell’uomo, a scegliere di lasciarsi attraversare da un’esperienza che potrebbe essere letta come antifemminista, ma che è, al contrario, la messa a nudo del proprio libero desiderio, scevro da ogni retorica.

Desiderio e forma

In un dialogo con Pierre Bras in cui discute di sociologia, Ernaux afferma che la letteratura non ha nulla a che vedere con le regole di una disciplina, non è altro che «la messa in forma di un desiderio». Che forma abbia questo desiderio non è certo, sicuro è che non è mai la stessa. Il desiderio attraversa l’intera opera di Ernaux: è declinato in desiderio di riscatto sociale in Les Armoires vides, è desiderio di verità in La Honte, è desiderio di scoperta di sé in Mémoire de fille. In Se perdre, così come in Passion simple, il desiderio sessuale è vicino al desiderio dell’annientamento di sé. «Ho spesso l’abitudine di mettere a confronto un desiderio con un incidente che potrei provocare o di cui potrei essere vittima, una malattia, qualcosa di più o meno tragico. È un modo piuttosto scuro di misurare la forza del desiderio», scrive in Passion simple: esso dunque è il mezzo attraverso cui Ernaux mette alla prova la scrittura stessa, sondandone i limiti. In un passaggio del romanzo, Ernaux ammette che l’unico modo per accettare l’assenza dell’amante è far ricorso ai mezzi che aiutano a sopportare il dolore: «mettere dieci franchi nel bicchiere di un mendicante alla stazione Auber esprimendo un desiderio – che mi telefoni, che torni, eccetera». «E forse in fondo anche la scrittura fa parte di questi mezzi», aggiunge. D’altronde, sarà nel romanzo Le jeune homme che scriverà: «Spesso ho fatto l’amore per obbligarmi a scrivere». Ernaux con la sua storia si pone in qualche modo nel solco della eroine della tradizione letteraria che hanno vissuto storie di adulterio, ma a differenza di Madame Bovary, o Anna Karenina o Lady Chatterly, l’Ernaux-narratrice è una donna che ha vissuto la rivoluzione sessuale degli anni ’60 e che è più vicina alle idee di Anaïs Nin e Simone de Beauvoir che al rigore morale dei narratori ottocenteschi: è una donna consapevole delle proprie scelte anticonvenzionali.

Nel pensiero filosofico il desiderio è tradizionalmente pensato come una tensione verso un oggetto esterno: esso è, insomma, un’istanza che non può mai realizzarsi pienamente e in Ernaux potrebbe corrispondere in qualche maniera al precetto di Nietzsche per cui non è l’oggetto esterno a costituire il vero fulcro del desiderio ma è solo un pretesto per vivere la forza vitale che si sprigiona grazie ad esso e ci spinge a proiettarci verso qualcosa («Quando avrebbe indossato la giacca tutto sarebbe finito. A quel punto ero soltanto tempo che scorreva attraverso di me»). Ed è in questo senso che il tempo della «passione semplice» non esiste: Ernaux giustifica la scelta dei tempi verbali all’imperfetto «per mancanza di una soluzione migliore», dal momento che risulta difficile raccontare il dispiegarsi della sua passione interamente, ma solo soffermarsi su alcuni ritagli di realtà dai contorni sfumati. Questo tempo conosce solo due momenti, passato o futuro, assenza o presenza dell’oggetto amato – il diplomatico russo che nell’opera chiama con lo pseudonimo A. – e la porta a vivere in un non-tempo, tanto che il soggetto scrivente negli stralci di monologo interiore arriva a chiedersi: «Dov’è il presente?».

Il personale è politico

«A partire dallo scorso settembre non ho fatto altro che aspettare un uomo: che mi telefonasse, che venisse a casa mia»: dietro questa frase si gioca in realtà l’operazione più radicale di Ernaux. L’autrice infatti trasforma l’attesa, condizione spesso letta come prova della subalternità femminile, in materia degna di essere raccontata, riscattando così anche i momenti più degradanti di una passione non pienamente corrisposta da ogni forma di giudizio. Non si tratta di antifemminismo, ma del contrario: l’affermazione che la dipendenza, la fragilità, la perdita di sé appartengono all’esperienza delle donne e meritano di essere raccontate. Allo stesso modo, anche per il racconto del desiderio dell’Altro («Soltanto di una cosa sarei sempre stata certa: del suo desiderio o della sua assenza di desiderio», «È del suo desiderio che mi fa dono»), Ernaux, invece di rimuovere o denicotizzare la dipendenza dal desiderio maschile, la espone con realismo. In uno dei momenti più acuti di quella che lei stessa definisce come un’«ossessione» Ernaux si trova a empatizzare con le donne «sole o sposate, madri di famiglia» che nel quartiere della sua infanzia organizzavano incontri clandestini nel pomeriggio, e si domanda se la mentalità di provincia le biasimassero per la loro condotta. «Pensavo a quelle donne con un’estrema soddisfazione». La vera istanza emancipatoria del romanzo sta proprio questo: l’abbandonarsi a uno stato moralmente riprovevole («Anelavo all’inattività totale») e farlo consapevolmente perché riconoscere e accettare di essere attraversata da quel sentimento socialmente stigmatizzato, è un «lusso», tanto quanto le pellicce, gli abiti lunghi e le ville sul mare, o la vita da intellettuale. Ma ciò che a prima vista potrebbe sembrare il fallimento di una donna femminista e scrittrice impegnata (Ernaux aveva militato attivamente negli anni Settanta) si rivela invece un arricchimento: «A sua insaputa mi ha unita di più al mondo». La «passion simple» diventa così un modo per riaffermare la propria libertà, disorientando il desiderio e sradicandolo dal buoncostume cattolico e dalle logiche delle unioni capitalistiche. «Quell’uomo non lo rivedrò mai più. Eppure è proprio questo ritorno, irreale, quasi inesistente, a conferire alla mia passione tutto il suo senso, che è proprio quello di non averne, di essere stata, nell’arco di due anni, la realtà più violenta possibile e la meno spiegabile».

Courbet e Michelangelo

L’opera di Ernaux, di cui il romanzo Les années è considerato la summa più fedele, è stata difficile da etichettare in categorie prestabilite: sicuramente la critica ha trovato ragione nel considerare Ernaux come un’autrice della cosiddetta ‘autobiografia collettiva’, definizione antitetica per indicare la volontà della scrittrice di esperire con la sua opera un’indagine sociale, talvolta iscrivendosi nel solco delle ricerche di Pierre Bourdieu, nel comune intento di tessere un’analisi dei cambiamenti sociali. Non mancano infatti nei suoi romanzi riflessioni alla contemporaneità. Anche in Passion simple questa tendenza è visibile: benché la passione non segua un filo temporale scandito, alcuni eventi sono narrati in concomitanza con eventi storico-politici: non è un caso che A. ritorni proprio durante lo scoppio del conflitto in Iraq. Ed è in questa circostanza che con un lancinante parallelismo Ernaux afferma: «C’è la stessa angoscia, lo stesso desiderio e la stessa impossibilità di conoscere la verità di quando ero nel tempo della passione». Le circostanze della guerra però segnano un inevitabile divario tra l’esperienza della passione per A.: «La somiglianza si ferma qui. Non c’è più da nessuna parte, né sogno né immaginazione». Ecco che l’esperienza della passione non è fine a se stessa, è una chiave di lettura del mondo, non segue la morale prestabilita dalle norme sociali, ma racchiude un insegnamento, proprio come l’esperienza dell’aborto clandestino, in L’événement, definito come «un’esperienza umana totale, della vita e della morte, del tempo, della morale, del divieto, della legge, un’esperienza vissuta dall’inizio alla fine attraverso il corpo». Lo stesso corpo desiderante che Ernaux ha spinto a provare «desideri sublimi o mortali» e «mancanza di dignità» e anche a domandarsi, di fronte al David di Michelangelo, perché a celebrare «in maniera tanto sublime la bellezza del corpo maschile» sia stato un uomo e non una donna; e se la condizione subordinata delle donne poteva costituire una spiegazione plausibile, «qualcosa», scrive, è «andato irrimediabilmente perduto». Lo stesso interrogativo ritorna con L’origine du monde di Courbet: perché al celebre primo piano del sesso femminile non corrisponde un equivalente creato da una donna? Queste domande rivelano la profondità politica della sua scrittura: non semplice testimonianza individuale, ma strumento critico capace di ragionare sulle logiche di genere. E se oggi il pensiero femminista tende a superare le griglie binarie e claustrofobiche del passato, l’opera di Ernaux resta fondamentale perché mostra come, prima di oltrepassarle, fosse necessario nominarle, smascherarle, restituendo senso a ciò che sembrava irrimediabilmente cancellato.

Il «capitale di desiderio» che Ernaux temeva di esaurire nei suoi incontri con A. forse non è mai andato perduto: riattivato dalla scrittura, resta una forza vitale che apre sempre nuove possibilità di scrittura. ♦︎