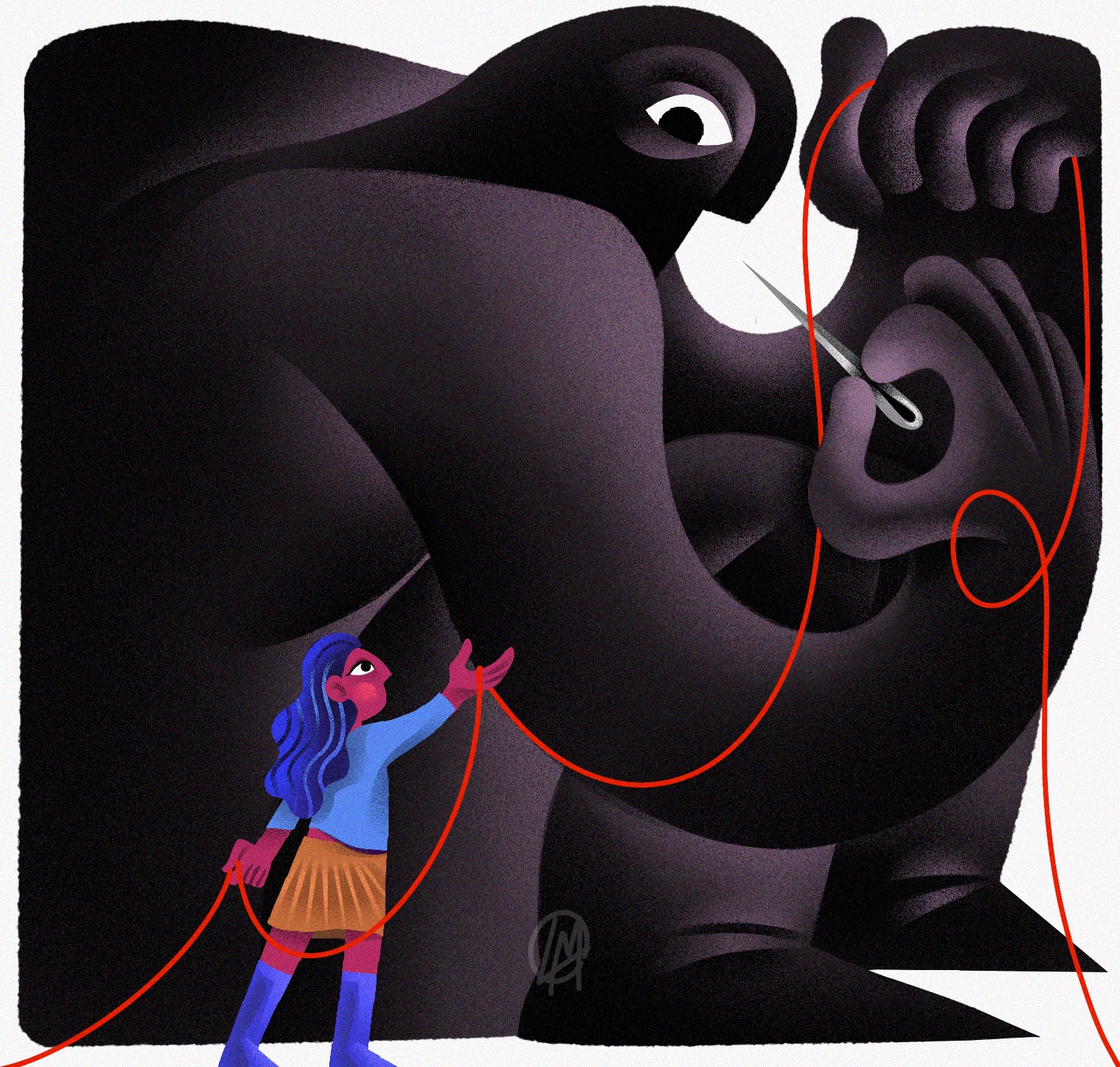

Quando si pensa alla parola «orrido», tendenzialmente la si associa a qualcosa di negativo, che suscita orrore e ribrezzo; ma questo termine ha, in realtà, un’accezione ben più complessa e una natura bifronte che in passato ha mostrato anche la sua faccia positiva.

Con il termine orrido viene infatti definito anche ciò che è in grado a stupirci: fenomeni o elementi, per lo più naturali, capaci di farci provare ammirazione per la loro potenza. In arte e in letteratura, il concetto di orrido è stato spesso associato a una natura capace di attrarre l’essere umano con la propria selvaggia bellezza, suscitando emozioni forti, provocando reazioni profonde, sconvolgenti. Il paesaggio naturale è, in questa accezione, così straordinario da apparire terrificante: i fenomeni e gli eventi scatenati dalla natura sono così estremi, così potenti potenti da non essere controllabili dalle persone, costrette a restare a guardarli, a subire, impotenti, il loro manifestarsi.

Pensiamo a gole e canyon. Non è un caso, infatti, se l’orrido è stato più volte associato a queste particolari conformazioni naturali: ne è un esempio l’Orrido di Bellano, una gola creata quindici milioni di anni fa dal lavoro di erosione del fiume Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda, da sempre grande attrazione turistica di Lecco e ispirazione per numerosi scrittori, che ne hanno lodato la bellezza mista a terrore o vi hanno intessuto storie e leggende attorno alla sua formazione.

Ma è nel periodo romantico, probabilmente, che la doppia natura dell’orrido conosce il suo apice. In questa fase della storia della cultura, in particolare artistica, la parola è stata associata anche al concetto di sublime, alla forza del sentimento che una visione riesce a suscitare – ben sintetizzato dall’espressione tedesca Sturm und Drang.

Uno dei migliori esempi si trova nell’opera del pittore Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, dove si vede un piccolo uomo di fronte a un panorama infinito avvolto nella bruma. La figura umana appare immobile, impietrita e meditabonda di fronte alla suggestione del paesaggio che sta osservando, all’immensità della natura rispetto alla finitezza umana.

Un altro grande interprete del Romanticismo, nelle cui opere si possono apprezzare questi temi, è Théodore Géricault, celebre per la tela La zattera della Medusa. Il dipinto del 1819 mostra la scena di un avvenimento storico: il naufragio della nave Medusa, avvenuto nel 1816. L’opera può essere letta su diversi piani, tra cui un’allegoria della società francese che l’autore intende così criticare. Ma una prima chiave interpretativa è, ancora una volta, quella dell’impotenza dell’uomo di fronte alla forza della natura, con la tempesta in tutta la sua furia che fa dà sfondo alla scena. In primo piano appare la zattera, stracarica di corpi disposti in un’affascinante doppia struttura piramidale: alla base i cadaveri dei morti, più in alto i vivi, atterriti e agitati, chinati verso i corpi dei compagni defunti nel tentativo quasi disperato di trovare un nascondiglio dalla violenza del mare. Svetta infine la sagoma di un individuo che sventola un drappo rosso, emblema della speranza dell’umanità di resistere e sopravvivere a una natura ostile.

Non si deve confondere il termine orrido con «orribile», di pura connotazione negativa. In natura non esistono cose orribili, perché c’è sempre equilibrio tra le forze. Ciò che appare ai nostri occhi come pura devastazione cela sempre un impulso creativo, capace di riportare la vita là dove è stata distrutta.

Questa duplice capacità della natura di distruggere e creare allo stesso tempo viene descritta in modo approfondito nel saggio La maledizione della noce moscata di Amitav Ghosh. L’autore porta, in particolare, l’esempio delle isole Banda, unico luogo dove un tempo era possibile reperire questa preziosa spezia. La noce moscata cresceva nei territori bandanesi proprio grazie alle eruzioni vulcaniche, che rendevano il terreno fertile e adatto al suo sviluppo.

Un altro esempio molto affascinante è l’isola islandese di Surtsey, emersa nel 1963 a seguito di un’eruzione vulcanica e che il governo di Reykjavik ha deciso di trasformare in uno dei più grandi laboratori naturali al mondo, vietandone l’accesso all’uomo. Così, nel corso degli anni, l’isola deserta ha iniziato a popolarsi di vita grazie ai semi delle piante provenienti dal resto dell’Islanda e portati lì dal vento o dagli uccelli. E dopo il mondo vegetale è giunto anche il regno animale, che con il primo ha avviato una collaborazione armonica: la nidificazione degli uccelli ha permesso di migliorare la fertilità del terreno, rendendo più agevole l’attecchimento di una maggiore varietà di piante. Tutt’oggi l’ecosistema di Surtsey si sta evolvendo, sebbene il suo suolo si stia piano piano erodendo, presagio che l’isola sia destinata a scomparire nel prossimo futuro.

Se, dunque, dell’orrido ai giorni nostri si percepisce solo l’accezione negativa, questo è ancora una volta dovuto all’uomo e al suo modo di vedere e interpretare le cose.

La passione per ciò che provoca ribrezzo, unita all’enorme quantità di eventi orribili che la realtà ci fa esperire ogni giorno – di gran lunga più numerosi di quelli positivi – ha caricato questa parola, orrido, di energia negativa.

Ma, ancora una volta, è guardando alla natura che lo circonda che l’essere umano può trovare il vero significato dell’orrido: questo equilibrio tra distruzione e vita, in un cerchio che unisce tutti gli esseri viventi e che va al di là della comprensione e delle potenzialità umane – come già i romantici avevano capito secoli prima di noi. ♦︎