Sono qui, sotto questa roccia, che mi protegge dalla pioggia.

Sono qui, nascosta dal vento freddo.

Sono qui, lontana dalle mie nuvole.

Cosa sto aspettando? Aspetto che spiova, ovvio no? Che finisca questo inferno che il tempo, ciclicamente, ripropone a tutti noi.

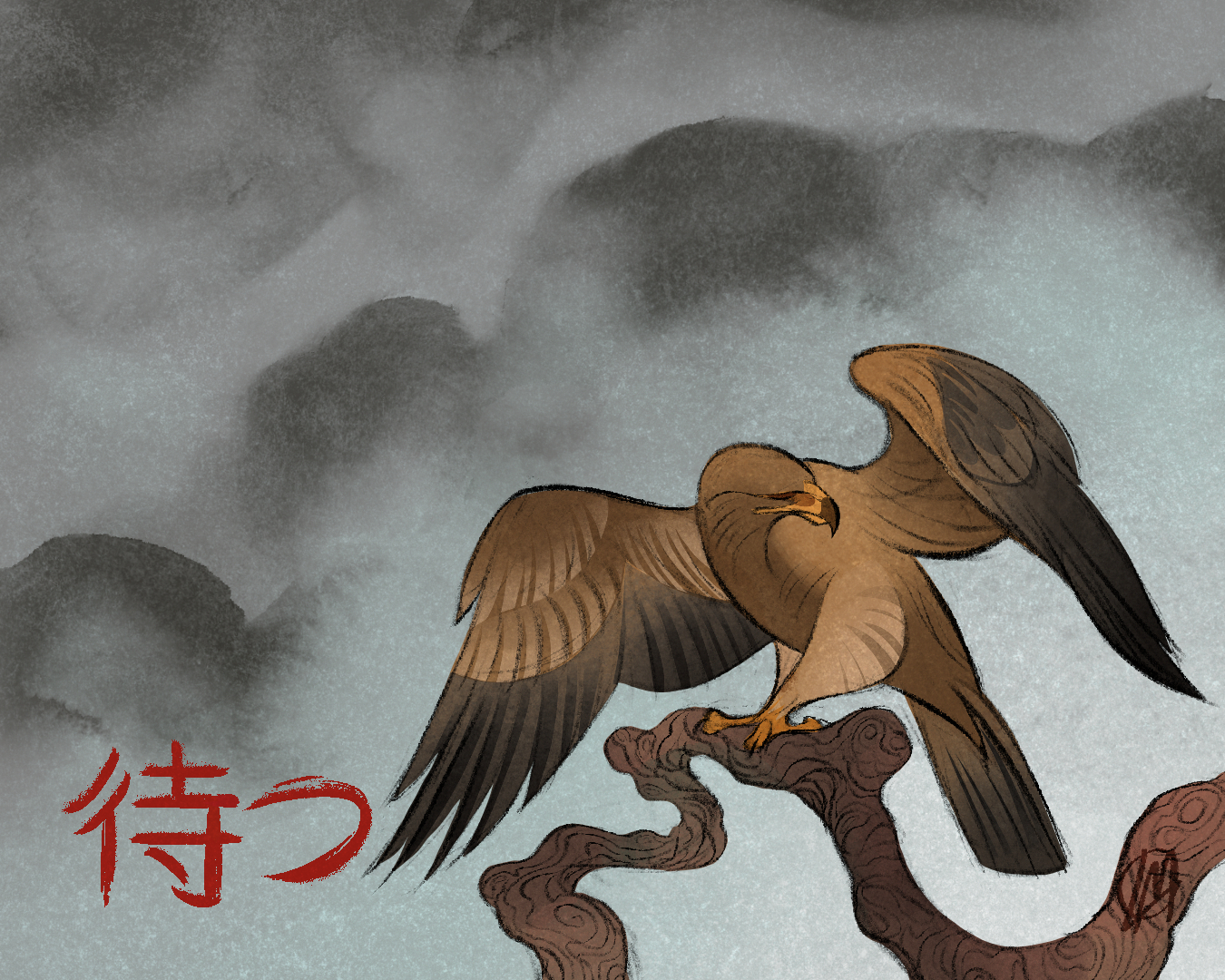

Attendo che la pioggia smetta di tamburellare sulla roccia vicina ai miei artigli. É troppo rischioso spiccare il volo quando, in cielo, ci sono fulmini in agguato, venti fuori controllo e raffiche di pioggia irose. É troppo rischioso anche solo pensare di uscire da questo porto sicuro che è la mia roccia. Le mie belle piume sono sensibili, non sono fatte per essere bagnate e bistrattate. Sono fatte per volare, stupire, ammaliare. Temo per loro, mi preoccupo che siano sempre, e dico sempre, perfette. Pulite. In ordine. – Questa tempesta non ci voleva proprio.- Attenderò ancora un altro po’. Poi mi muoverò. Devo tornare al nido. I miei piccoli hanno bisogno di me. Devo nutrirli. Ma il mio piumaggio non si deve sporcare. – Come faccio ora? – I miei piccoli o il mio bel piumaggio. Questa domanda esiste solo da quando l’uomo con le sue macchine infernali avvelena il mondo. Le ultime piogge, ci hanno raccontato alcuni, sono acide. Mangiano i colori delle nostre belle piume. – Come posso fare?- La scelta è difficile quando in gioco ci sono delle vite.

-Cosa potrebbe succedere se aspetto ancora un poco?-

-Nulla di grave suppongo, sopravviveranno. Sono sopravvissuti sino a ora.-

Mi addormento, a farmi prendere il granchio furono le foglie e il loro fruscio lento, l’acqua e il suo canto melodioso dovuto al diminuire della tempesta. Essa prosegue lungo la sua strada, lungo il suo destino. Io, invece, volo verso il mio.

Il mio piumaggio è perfetto, asciutto e regale. Eppure cresce in me un grande disagio, un silenzioso e aggressivo senso di terrore. Volo veloce quanto le mie ali mi possono sopportare.

Il nido è silente. Nessun cinguettio. Nessun pianto. Nessun urlo disperato da parte dei miei piccoli. Una volta sopra il nido lo apro per cercare i miei piccoli.

Non sono più lì.

In preda alla collera mi spingo in alto con un solo e violento colpo d’ali. Disperata inizio a volare in preda al panico a velocità spropositate. Sbatto varie volte le mie potenti ali contro dei rami. Alcune piume mi si staccano. Ma il nido è vuoto, il mio manto, ora, è un fattore secondario.

Deserto. I miei piccoli non c’erano da nessuna parte e cosa più importante non erano dove sarebbero dovuti essere.

Mi infilo nella foresta, saetto tra gli alberi, le foglie mi si infilano tra le piume bagnandole a causa delle piogge. Le gocce di pioggia iniziano a togliermi i miei meravigliosi colori. Volerò per tutta la notte in cerca dei miei cuccioli. E torneranno anche la pioggia ed il gelo.

Ora la povera aquila non aveva più né i suoi piccoli, né se stessa. Aveva smarrito entrambe le cose che le stavano più a cuore. L’attesa l’aveva distrutta. Ma proprio quell’attesa, quel tempo che scorre senza padrone si è preso sia le sue ali che le sue vite.

L’attesa

L’arte dell’attendere e di riconoscere quando bisogna attendere è rara e la si sviluppa con il tempo. Da bambini si inizia a conoscere il fenomeno del desiderio, fratello dell’attesa. Poi con l’avanzare del tempo si scopre invece che è proprio l’attesa l’esperienza stessa. Aspettare è anche sinonimo di fiducia verso ciò che sarà, ciò che deve ancora avvenire. E di pari passo all’attesa si scopre anche per cosa vale la pena attendere, se per un solo e puro fine estetico e materiale o se vale la pena correre per poi aspettare di vedere un seme che germoglia. Tutti sanno aspettare, ma pochi sanno veramente cos’è l’attesa.