Io e Sara conviviamo e condividiamo una macchina ibrida. Lei, che ha sempre avuto il vezzo di dare un nome alle macchine, l’ha battezzata Dave. Ci alterniamo nell’usarla: a volte la uso io, a volte lei. Il fatto, però, è che, avendo in comune lavoro, amici, luoghi di riferimento in cui fare la spesa, a volte percorriamo gli stessi tragitti. C’è un angolo in particolare, con un semaforo che immette a un ponte, da cui sia io che Sara passiamo spesso, alla guida di Dave. È qui che accade la cosa con cui voglio iniziare questo pezzo che parla del romanzo che Sara ha scritto, Sulla cattiva strada (Nottetempo edizioni, 2021).

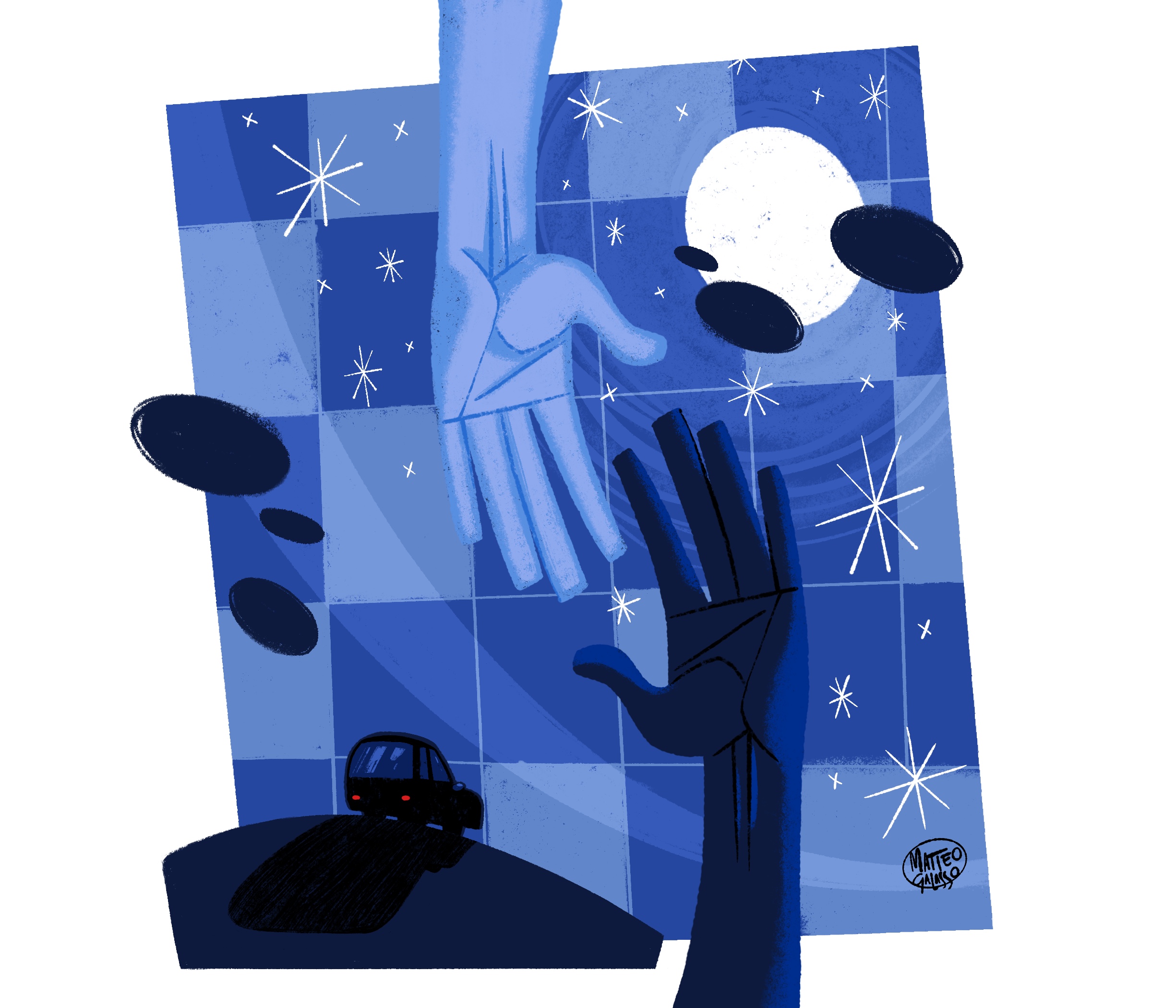

Quello che succede riguarda un uomo, di origini africane, che da anni lavora a quel semaforo sul ponte: sta lì, mattina e pomeriggio, col caldo e col freddo, vende accendini, collanine, spugnette per i piatti, fazzoletti. La cosa che accade (e che vi devo raccontare per farvi capire chi è Sara Benedetti e perché ha scritto Sulla cattiva strada) è che quando io passo, alla guida di Dave, da quel semaforo, lui, l’uomo di origini africane, non appena, a distanza, scorge la macchina, alza di colpo il braccio, la mano elettrica, come se avesse un appuntamento magico con un pescatore celeste che quella mano possa afferrargliela per portarlo chissà dove; gli si stampa, al contempo, un sorriso in faccia, così sincero che io lo vedo anche se ancora siamo ad almeno trecento e passa metri lontani. Poi, però, la vettura si mangia in fretta la distanza che ci separa, e quel sorriso si spegne, il braccio resta alzato ancora per qualche secondo, ma per inerzia, per poi crollare giù, appeso, disilluso, alla sua spalla.

Cos’è successo? Che Dave è arrivata abbastanza vicino all’uomo di origini africane perché lui si sia accorto che alla guida non c’è Sara, ma io. Io sono la delusione che ha ritirato giù il braccio alzato verso il pescatore celeste e l’ha riappeso, banalmente, alla spalla.

Il fatto è che io non ce la faccio più. E non sono i cinque anni che ho più di Sara. Ci posso scommettere che Sara, fra cinque anni, farà ancora alzare braccia verso pescatori invisibili, la conosco bene. È che a me questa realtà, la sofferenza che produce, l’impotenza che genera, mi ha sconfitto di più. E a Sara no. Sara ha ancora la forza, non so dove la prenda, di giocare col sogno. Io, piuttosto, coi sogni ci lavoro. Lei ancora riesce a giocarci.

Ogni volta che vedo il mondo crollare addosso a quell’uomo di origini africane (quando capisce che alla guida di Dave ci sono io e non Sara) io mi immagino cosa succede quando invece c’è lei al volante, cosa succede tra loro, nei pochi istanti che il rosso gli regala. E comprendo che non si tratta soltanto del fatto che Sara probabilmente compri qualcosa, o gli allunghi comunque qualche centesimo al volo, no, non è solo quello. Lei con quell’uomo ci parla, ne sono convinto, gli sorride, lo so (conosco bene l’effetto del sorriso di Sara, un sorriso che ti fa alzare le braccia al cielo).

Io no. Io non compro mai niente (tanto a che serve? E poi perchè a lui sì, e a quello venti metri più avanti no?). Non gli parlo (come potrei scusarmi di essere nato qui mentre lui là?), non lo guardo proprio (perché lo so che quello che lui non ha gliel’ho rubato io, magari non io, ma mio padre, o mio nonno, comunque un parente lontano che parlava italiano). Io non gli sorrido perchè non so più giocare col sogno. Mi ha deluso troppo. Mi ha divorato le risorse.

Sara piuttosto si fa uccidere, che lasciarsi sconfiggere dal realismo, dalla disillusione. Ed è proprio quello che stava succedendo alle origini del libro che Sara ha scritto. Perché il romanzo esiste perché lei sceneggiò un documentario. Liberi a meta(‘), si chiama il documentario: racconta della prima squadra carceraria di rugby iscritta a un campionato regionale di serie C: con l’anomalia che quella squadra giocava tutte le partite in casa.

Quando il regista, Gughi Fassino, le propose di aiutarlo a scrivere quel film, e lei mi disse che era tentata dal farlo, io la guardai scettico. Al tempo nostro figlio aveva quattro anni, lei non si era ancora ripresa del tutto dalla maternità, faceva i conti da una vita col dolore cronico dell’emicrania, e lottava con ‘quell’altra’ malattia che poteva rivelarsi mortale. Insomma, andarsi a chiudere per giorni, settimane, dentro un carcere, incontrare persone in situazioni di enorme sofferenza, fisica ma soprattutto psichica, non mi sembrava affatto un buon affare, soprattutto per una persona come Sara, che al tempo aveva ancora significativi problemi a gestire l’empatia.

Già, l’empatia di Sara. Sapete che una delle prime cose che ho visto di lei è stato il tatuaggio che ha di una fenice? Io e la mia infanzia consacrata ai giornaletti della Corno (edizione che distribuiva in italia i fumetti Marvel negli Anni ‘80) non avevamo potuto non pensare subito a Jean Grey, la Fenice degli X-Men. Ma Sara non li aveva mai letti e non sapeva chi fosse Fenice. Eppure aveva in comune con quella supereroina proprio l’empatia. Fenice all’inizio non sapeva gestire la sua telepatia, si ritrovava a impazzire per tutte quelle voci che le entravano nel cervello, che lei non riusciva a tenere fuori. Sara, d’altronde, non riusciva a gestire la propria empatia, a non farsi allagare l’anima dal dolore delle persone che incontrava e che le raccontavano di sé. Capite che con tutte quelle premesse, incoraggiarla a entrare in carcere (alle Vallette di Torino) non sembrava una buona idea: «Piuttosto pensa a te stessa, a riprenderti definitivamente dal parto, a occuparti del bambino, a curare ‘quella’ malattia, tutela quei pochi giorni senza dolore che ti toccano al mese».

Sì, avevo già perso la capacità di giocare col sogno. Ma Sara non ascolta i miei consigli, né quelli di sua madre, o di sua sorella, o degli amici. Lei pensa solo a quelle persone, che ancora neanche conosce, che hanno avuto la sfortuna di deragliare ‘sulla cattiva strada’, che sono finite dentro, alcune per chissà quanti anni, altre per sempre. Le sembra troppo importante fare la sua parte per realizzare quel documentario, testimoniare le vite di quelle persone, l’opportunità che avevano, dopo tanto tempo, di vivere un’esperienza di rinnovata fiducia, in se stessi e negli altri.

La verità è che Sara ha già scelto, e così inizia a passare le giornate lì dentro, a conoscerle, quelle persone. Io sono preoccupato. La sua salute è appesa a un filo e la vedo tornare, alla sera, risucchiata, senza più energie, con tanti, troppi, pensieri in testa, lacrime nel cuore. E una mattina, dopo una giornata in cui si era forzata ad andare in carcere, nonstante l’emicrania, nonostante un umore che non aiutava, una mattina mi sveglia alle sei e mi dice: «Sto morendo». Ambulanza, pronto soccorso, due ore d’inferno e poi, per fortuna, è il corpo luteo, quindi un dolore tra i peggiori che si possano provare, ma non un deflagrare di ‘quella’ malattia, né qualsiasi altra cosa che possa essere mortale.

E comunque la ricoverano, comunque deve passare dei giorni a letto; e io che penso e ripenso a Fenice nera, all’epilogo drammatico di una delle saghe più strazianti delle epopee Marvel e la imploro: «Ti prego lascia stare; dì al regista che non puoi continuare; devi pensare a te; devi rimetterti; devi blah, blah, blah». Già, perché quando a parlare è il cervello ma ad ascoltare il cuore, è solo un blah blah blah.

Anche perché nel frattempo, tra tutte le persone che soffrono dentro quel carcere, ce n’è una che con Sara si è aperta più delle altre, che le ha raccontato cose, della sua vita, che Sara ormai non può più dimenticare. Una persona che tra quelle persone speciali, per Sara adesso è più speciale. Così, giusto in tempo a farsi dimettere dall’ospedale di Chivasso e Sara in carcere ci torna. ‘Stai giocando col fuoco’, si dice, come memento mori, a chi osa troppo, a chi non conosce i propri limiti; ma Sara è Fenice, lei col fuoco ci sa giocare eccome, lei sa giocare anche col sogno.

E quel film lo finisce. E a quella persona speciale, dentro al carcere, continua a pensare. E le scrive, e lei le risponde (è l’unico modo che hanno di comunicare). E Sara aspetta che lui passi ai domiciliari. E lo va a trovare a Genova, a casa sua. E conosce la sua famiglia, il suo quartiere. E lui conclude i domiciliari e adesso la può portare in giro, presentarle i vicoli, raccontarle la sua città.

Perché Sara ha deciso. Di dedicare anni a questa storia. Per quanto sia lontanissima da sé (ma lei ha il potere dell’empatia, ricordate?); per quanto sia una storia con un carico di dolore che spezzerebbe il cuore di un toro (ma lei il dolore lo pratica da tempo, lei col dolore c’è cresciuta); per quanto sia una storia di una città che non è la sua, con protagonisti multipli, che abbraccia diversi decenni, insomma una storia che è complesso gestire (ma lei ha gestito, contemporaneamente, due malattie gravi, un figlio di quattro anni, un documentario girato in un carcere).

E alla fine quella storia, con un titolo che è un omaggio a De André, Sulla cattiva strada, diventa un libro. Il libro di cui volevo parlarvi, ma ormai si è fatto tardi. Tanto del libro trovate tutto in rete. Tanto il libro, se volete, potete leggerlo. Forse, però, potrete farlo con un altro occhio, e tra combattimenti clandestini di cani, accoltellamenti in fondo ai vicoli, giri di spaccio e retate della polizia, riuscirete a vedere Sara; non solo la sua consueta maestria nello scrivere, ma la fenice, il fuoco, il sorriso che dedica a chiunque lei crede ne abbia bisogno.

E magari vi verrà istintivo alzare il braccio verso il cielo, la mano in cerca di un pescatore celeste. Lì è dove col sogno si riesce a giocare, con la realtà, col cuore. ♦︎

Illustrazione di Matteo Galasso