Qualche mese fa a un corso di giornalismo narrativo mi è stato proposto di intervistare una persona, una qualsiasi purché avesse qualcosa di significativo da raccontare. Il compito che mi era stato assegnato non era solo di raccogliere e restituire un’esperienza di vita, ma anche di fare in modo che a ‘parlare’ fosse il mio testimone: con la sua voce, le sue parole, estromettendomi dalla narrazione e, ovviamente, con l’assoluto divieto di inventare. All’inizio la cosa mi ha lasciato perplesso, trovavo il lavoro poco stimolante. Del resto, come si fa a impedire a uno scrittore – o aspirante tale – di filtrare la realtà attraverso il proprio punto di vista? A chiedergli di usare una lingua che non gli appartiene, una prosa che non gli appartiene, le parole di qualcun altro? Come può, senza i suoi strumenti, trasformare la cronaca spicciola in un testo narrativo? Insomma, quale doveva essere il mio ruolo in tutto ciò non mi era ben chiaro. Mi è stato allora spiegato che come autore avrei dovuto semplicemente guidare il testimone, stimolarlo a raccontare, centrando i cosiddetti punti nevralgici e facendo leva sulle domande giuste. Tutto qui. Così ho contattato Edmond, uno dei primi migranti albanesi arrivati in Italia negli anni ’90, l’ho intervistato, ho organizzato il materiale, abbozzato una direzione e cominciato a scrivere. Finito il pezzo, i dubbi iniziali avevano lasciato il posto a una domanda: quanti modi ci sono per raccontare le vite degli altri? E a un’altra ancora: quali di questi ci danno il diritto di farlo?

La testimonianza di Edmond

Mi chiamo Edmond, sono albanese e da trent’anni vivo in Italia. Oggi lavoro in fabbrica, un tempo facevo il pittore. Ho iniziato a dipingere da piccolo, non so se per caso o per vocazione. Dato che anche mio fratello se la cava piuttosto bene, può essere che questa cosa della pittura noi ce l’avevamo dentro. Durante il militare, i comandanti mi facevano disegnare le cartine geografiche o il ritratto di qualche personaggio importante. Perciò, dopo la leva, mi sono messo a dipingere per conto del regime – non che avessi altra scelta. Anche se contribuivo alla propaganda, che in cuor mio detestavo, mi sentivo gratificato quando andavo al lavoro perché facevo quello che mi piaceva, e perché ero circondato da gente di cultura. Raffigurare un vaso di fiori oppure il volto di un dittatore non era poi così diverso: per me si trattava sempre di arte, e l’arte è come un respiro. Comunque dovevi stare molto attento, perché al minimo errore venivi punito. Banalmente, se sbagliavi una lettera finivi in campagna a zappare la terra – o peggio ti spedivano direttamente in galera. Ne ho conosciute di persone che hanno fatto questa fine, persone che una volta riabilitate avevano paura a parlarti, paura che fossi una spia. Ma è proprio così che funziona un regime.

Quello di Enver Hoxa si è insediato alla fine della seconda guerra mondiale e per quasi cinquant’anni ha isolato l’Albania dal resto del mondo. Non c’è proprietà privata nel comunismo, ogni cosa appartiene allo Stato. Ai contadini era consentito tenere giusto quattro o cinque galline, ma se ne ammazzavano una allora dovevano restituire indietro le zampe, come prova che non era stata venduta. Non c’erano macchine, non c’erano vestiti sportivi, scarpe da ginnastica, non c’era niente di niente. Anche la religione era proibita – nemmeno l’anima era di tua proprietà. Si potevano leggere pochi autori, di solito i grandi classici come Dickens o Balzac. Figurarsi i libri dei pittori che tanto amavo: quella roba impressionista infastidiva il regime e se ti beccavano passavi i guai! E poi la paura, ma quanta paura che avevamo: le nostre madri ci dicevano di parlare piano che altrimenti i vicini sentivano tutto, controllavamo sempre se sotto i tavoli c’erano le cimici e di tanto in tanto si vedevano i camion deportare intere famiglie a nord, nei campi di lavoro. Quelli sono stati gli anni più bui della storia d’Albania. Che poi, sono stati anche gli anni della mia giovinezza.

Per me era impossibile vivere così, ma a tanti albanesi andava bene. Il regime li aiutava, diceva loro: «io ti do la casa e un pezzo di terra, e tu mi vendi la tua libertà». Ma una persona, senza la propria libertà, che cos’è? È morta. Un uomo che non può parlare è un uomo morto. Per questo il regime attaccava gli intellettuali. Per questo, alla fine, ho deciso di scappare. Era il 6 marzo del 1991, avevo ventinove anni.

Mi ricordo che ero seduto al bar con amici, quando ci hanno detto che stavano partendo le navi da Durazzo. Quei giorni era un via vai continuo, avevano aperto le frontiere e la gente poteva andarsene. Ma il regime lo faceva apposta: da lì a qualche mese ci sarebbero state le prime elezioni, per così dire, democratiche, e a loro andava bene se gli oppositori scappavano. Il pomeriggio sono tornato a casa e ho detto a mia mamma: «io parto». Lei mi ha pregato di non partire, di non lasciarla, di non abbandonare i miei fratelli e le mie sorelle. Ma come facevo? Per me andare via dall’Albania era un sogno. Non sapevo che vita mi aspettava fuori, è vero, ma cosa poteva esserci di peggio? Allora io, mio cugino – anche lui pittore – e un nostro amico abbiamo preso il primo treno da Lushnjë e ora di sera siamo arrivati al porto di Durazzo. Tutte le navi erano già salpate. Tutte, tranne una.

Fino ad allora non avevo mai visto una nave. L’unica ancora attraccata batteva bandiera panamense e trasportava un grosso carico di zucchero in Italia. Di punto in bianco, sulla banchina, un poliziotto ci ha fermati: «voi dove andate?», ha detto. Se volevamo partire dovevamo dargli qualcosa, ma nessuno di noi aveva soldi. Così il mio amico si è sfilato l’orologio e quello ci ha fatto segno di andare. Ce l’avevamo fatta, eravamo a bordo. Trovarci lì sopra era come aver vinto al Superenalotto!

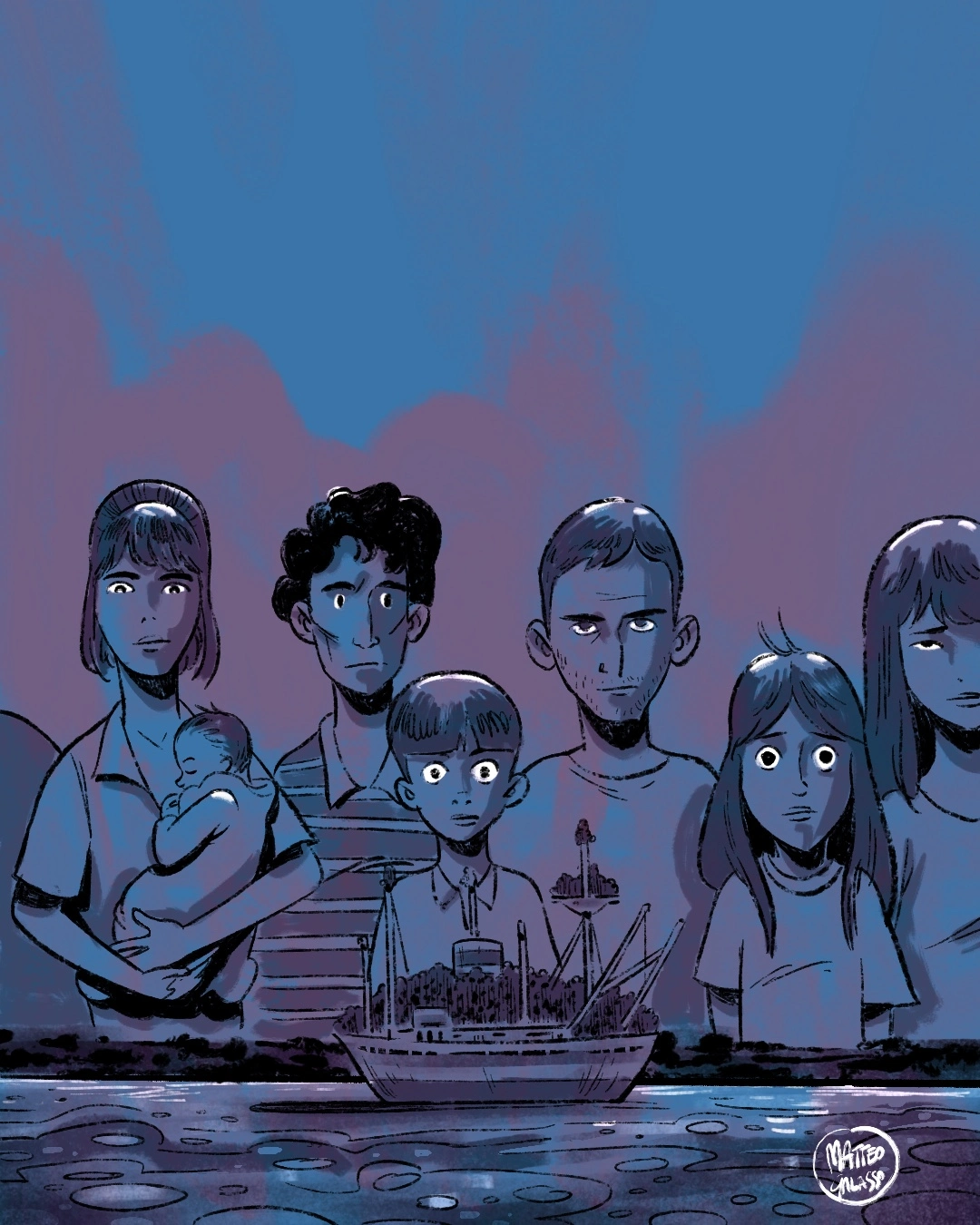

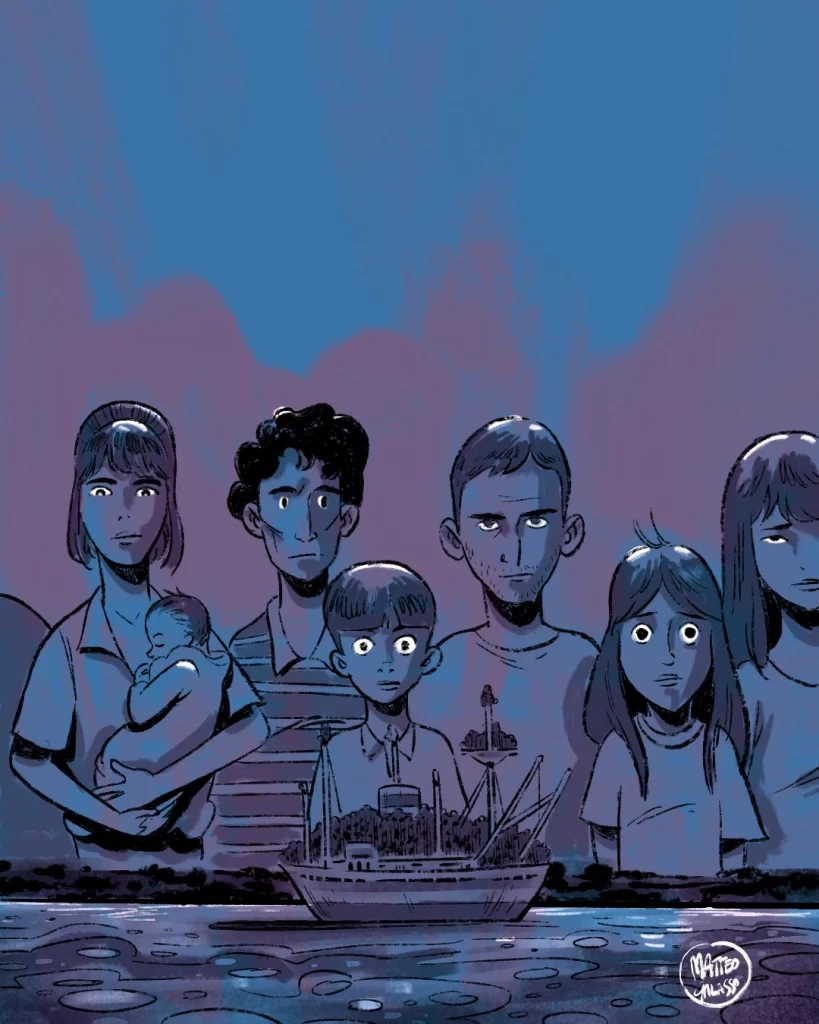

Quando al mattino hanno acceso i motori c’è stato un grande boato e la gente ha cominciato a gridare: «Enver, Hitler! Enver, Hitler! Enver, Hitler!» Il coro è durato almeno un quarto d’ora e ha accompagnato la nave mentre si allontanava dal porto. Sono stati attimi in cui non pensavo più a niente, né alla mamma, né ai miei fratelli, né agli amici. Sentivo solo un grande vuoto, ma sapevo di essere riuscito a scappare da un paese che in quel momento potevo definire maledetto. E poi dodici ore in mezzo a questo mare color piombo. Il cielo era grigio, tutto quel giorno sembrava grigio. Si sentiva l’odore pungente del petrolio. Si sentiva il rumore delle pale. I bambini piangere. Tanti bambini, con le loro famiglie. Tutti sapevano che quella era l’ultima nave. L’ultima chiamata per la libertà.

Verso le sette di sera, finalmente, siamo sbarcati in Italia, a Brindisi. A essere sincero sono rimasto senza parole. Ero contento ma al tempo stesso avevo come una strana sensazione, forse perché era buio, forse perché il piazzale del porto era già pieno di gente. Ma ecco che sentivo nuovamente quel vuoto. «E adesso?» mi sono chiesto «adesso che devo fare?». L’indomani ci hanno sistemato nelle scuole e poi in alcuni campi con i bungalow e le tende. Venivano intere famiglie ad aiutarci, cucinavano per noi, ci portavano vestiti puliti, vestiti occidentali! Io sarò sempre in debito con i brindisini. In effetti, superato l’impatto iniziale, quei mesi in Puglia sono stati bellissimi. Come una vacanza sofferta. Era il primo contatto con l’Italia, con il mondo. A me Brindisi sembrava New York! Tanti miei connazionali si erano messi alla ricerca di un lavoro, ma io non volevo lavorare. Io volevo osservare, visitare le chiese, le mostre, andare al mare: fare tutte quelle cose che avevo sempre sognato. Fermarmi, respirare, e poter dire: «ce l’ho fatta, sono qua. Sono libero, finalmente».

Capitava che io e mio cugino scendessimo giù in paese per esplorare le vie, i negozi, le pizzerie, io neanche sapevo cos’era una pizzeria. Mi ricordo di questa stradina che portava giù al mare, i ragazzi la percorrevano in macchina e dai finestrini abbassati sentivi ‘O Scarrafone di Pino Daniele. Volevo che quei momenti non finissero mai. Era una cosa straordinaria. A giugno ci siamo trasferiti a San Donaci, non distante da Cellino San Marco, il paese di Albano. Lì ho ricominciato a dipingere, la gente mi voleva bene e guadagnavo anche qualche soldo. Una volta un negoziante mi ha detto: «se tu sei bravo, io ti faccio lavorare». È andato a comprare i gessi, mi ha messo accanto una ciotola e fatto disegnare la Madonna. Il mio primo lavoro in Italia è stato l’artista di strada.

Il giorno in cui io e mio cugino siamo partiti per venire a Torino non lo dimenticherò mai. Tutto il paese è sceso in strada a salutarci. Ci abbracciavano, ci davano qualche lira e provavano a conviverci a rimanere. «Guardate che voi non sapete cos’è il nord,» dicevano. «Al nord non sono come noi, se non vi trovate bene tornate qua! Avanti, prendete queste coperte che su fa freddo!». Quella gente e quei paesaggi, io, me li porterò sempre nel cuore.

Che posso dire, a Torino è cominciato il secondo tempo della mia vita. Ho trovato lavoro in fabbrica. Ho sposato Monica, mia moglie, anche lei albanese, anche lei scappata dal regime. Vent’anni fa è nato Maicol, il nostro unico figlio. Mi ricordo la prima volta che l’ho visto. Era in braccio all’infermiera e aveva questi occhi grandi fissi su di me. Ho pensato che era nato in un paese libero, e questa era la cosa più importante. Ho visitato la galleria d’arte moderna quando ospitava la mostra di Monet, sono andato allo stadio, al concerto di Michael Jackson, sono stato a Venezia. Mi sono battezzato. La cosa più bella di essere battezzato da adulto è che sei tu a sceglierlo. Ho viaggiato. Ogni volta che sono in aereo e dall’oblò vedo tutte queste casette minuscole penso: porca miseria, ma guarda quanto siamo piccoli, siamo dei puntini. E la vita è così breve, perché viverla male? Chi sei tu per decidere della mia, per farmi vivere quarant’anni sotto dittatura?

Ho capito l’importanza del prendersi un poco in giro. A volte qualcuno mi dice: «ah, sei albanese? Non si direbbe». Io rispondo: «è ché ho dimenticato a casa la coda». Oppure, quando sono a cena da amici: «è meglio se togliete i portafogli, con un albanese in giro non si sa mai».

Ma ho anche sofferto, perché i migranti soffrono. Il genitore è quello che più ti manca. Mia madre è morta due anni fa. La cosa più brutta è quando sai che tua madre sta male ed è lontana. Un giorno ricevi quella telefonata che aspettavi da tanto tempo, alla quale credevi di essere pronto. «È mancata la mamma,» ti dicono. E tu non eri là, con lei. Questa è la lontananza.

Infine, non ho mai abbandonato la mia passione. Ancora oggi mi piace dipingere fiori, paesaggi e usare molto i colori, perché in Albania la vita era grigia. Forse l’unico rammarico è proprio quello di aver rinunciato all’arte come lavoro. Ma ciò non mi ha impedito di vivere lo stesso una bella vita. Ho una moglie – che amo – un figlio, tanti amici, la salute. Alla fine sono queste le cose che contano, giusto?