Grace, esordio alla finzione del documentarista russo Ilya Povolotsky, sembra un film-involucro. Di questa finzione, infatti, riusciamo a leggere solo le immagini: sotto o dentro di esse non c’è niente di più. Film ‘di posa’, organico, in cui ogni elemento, diegetico ed extradiegetico, narrativo e contemplativo, evoca un’assenza di sostanza. Questa nullità assurge paradossalmente a essenza del film, oggettivandosi negli ambienti desolati della steppa russa, nelle atmosfere fredde e prive di vitalità, nei personaggi senza nome, ammutoliti forse dalla nascita, forse dal trauma di un lutto, e nelle istantanee scattate dalla protagonista: ritratti di persone incontrate lungo la strada, tutte girate di spalle.

Grace si presenta come un road movie in cui un uomo (Gela Chitava) e sua figlia (Maria Lukyanova) percorrono su un furgone una lunga strada che si dispiega dal sud al nord della Russia, all’incirca sul 40º meridiano. Sulle tappe di questo percorso i due imbastiscono proiezioni cinematografiche all’aperto, attraverso le quali si guadagnano da vivere. Le poche azioni (che raramente generano reazioni) compiute dai personaggi paiono guidate da un’atavica inerzia, motore prossemico dei ‘soggetti-involucro’. Questa indolenza pervasa e pervasiva si riscontra anche nei dialoghi, spesso lasciati a metà, senza risposta. In seguito, il film assume le sembianze di un coming of age atipico, focalizzandosi sulla figura della figlia, rispetto alla quale mantiene, tuttavia, un’incolmabile distanza, forse motivata dalla vacuità del personaggio.

Organicità anti-vitalistica

In questo viaggio, gli unici personaggi che paiono mossi da una (seppur blanda) volontà, sono le donne che alleviano l’impotenza vitale del padre, e il ragazzo che, infatuato della figlia, finirà per prenderne la verginità. Ma questi soggetti ci appaiono appena più vivi solo perché allungano i dialoghi di un paio di battute, perché svelano un briciolo di identità, perché mostrano un fioco anelito di vita. Si dissolveranno anche loro nel fuori campo o in una fotografia disumanizzante.

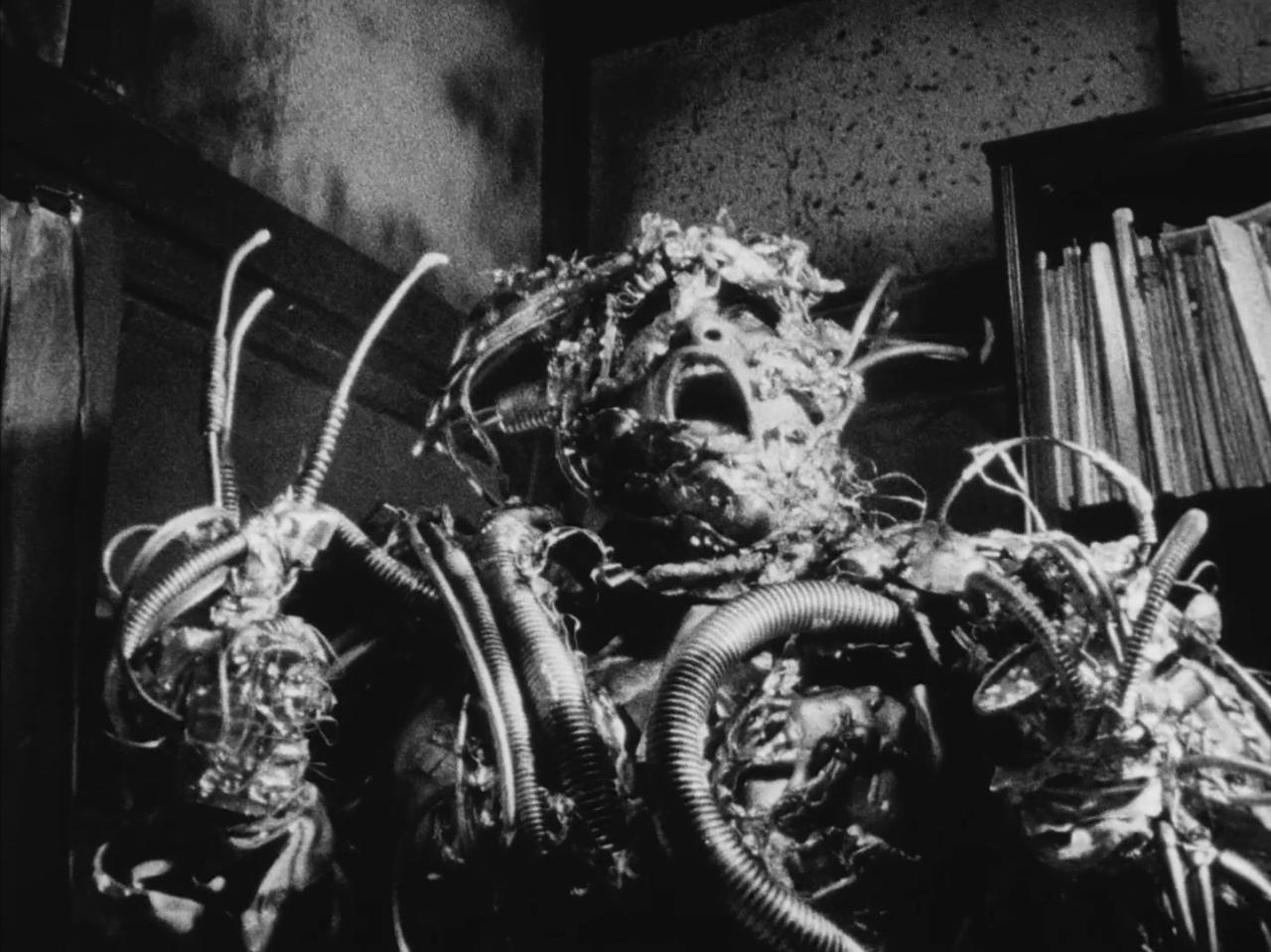

Nella prevalenza di long take fatti di campi lunghissimi e panoramiche e accompagnati da rumori diegetici, si distinguono, emergendo sporadicamente, ma a cadenza regolare, scene anomale. Momenti intrisi di un’atmosfera onirica catalizzata dai motivi musicali oscuri e opprimenti di Zurkas Tepla, compositore della colonna sonora. Nonostante il tono perturbante (o forse proprio grazie a esso), queste scene appaiono come squarci fragorosi di vitalità stagliati su un film esanime e silenzioso. Sprazzi sensoriali privi di giustificazione narrativa, ma capaci di dinamizzare la complessiva fissità inerziale.

Le già citate istantanee scattate dalla ragazza con una Fujifilm, che ritraggono nuche di persone depauperate di identità e vitalità, assumono, rispetto all’opera, il ruolo di sineddoche. Mentre i lenti e reiterati zoom su elementi che, puntualmente, si rivelano superflui, privi di agency narrativa, o passeggeri, assurgono a correlativo oggettivo estetico di Grace. Film che, più o meno consapevolmente, racconta un significato servendosi unicamente del suo significante. ♦︎