Trent’anni dopo il femminicidio di Liliana Rivera Garza, la sorella Cristina si reca agli archivi giudiziari per procurarsi il fascicolo del caso: è un insuccesso, ma anche il punto di partenza della ricerca sulla vita di Liliana, sua sorella. Liliana ha vent’anni ed è una studentessa di architettura che, decisa a trasferirsi in Inghilterra per un master, ha avuto come unica colpa quella di scegliere di allontanarsi dalla presa di Angél, l’ex fidanzato. L’invincibile estate di Liliana è il viaggio di Cristina Rivera Garza all’interno di una storia lunga tra decenni.

L’importanza del lavoro di Cristina Rivera Garza non sta solo nel racconto della storia di Liliana, ma anche nell’analisi del fenomeno del femminicidio che porta avanti attraverso le pagine. Leggere le parole di Cristina Rivera Garza, ascoltarne le analisi ci consente di riflettere sul femminicidio e il suo legame con la narrazione e il linguaggio.

Il primo elemento su cui fare luce è proprio la scelta stilistica e strutturale alla base del romanzo. Ci troviamo davanti un ibrido di autobiografia, finzione, reportage e memoir. Un intero composto da moltitudini: la struttura del libro ne riflette la storia, con dei frammenti di qualcosa di rotto che vengono rimessi insieme, una complessità riflessa anche dalle scelte di costruzione. Ancora prima che con la trama, vediamo subito come sia chiara la volontà dell’autrice di usare la narrazione letteraria come uno strumento. Perché la letteratura è qualcosa a cui si possono chiedere cose impossibili. È il primo passo verso qualcosa di più grande. Per l’autrice, infatti, non è sufficiente che se ne parli. È necessario che la narrazione si ribalti.

La narrativa intorno al femminicidio proviene ancora da un potere patriarcale che in qualche modo contiene, addomestica, zittisce ogni sua manifestazione. L’intento conclamato di Cristina Rivera Garza è di posizionarsi nel punto diametralmente opposto: la sua è una narrazione che sostituisce l’indagine psicologica del carnefice con l’attenzione e la cura della vittima. Non accetta la spettacolarizzazione delle violenze ed eleva la donna a qualcosa di superiore rispetto a un corpo violato. Una narrazione quindi di un’estate, non di un inverno: che sceglie la vita e spegne la morte.

Le osservazioni di Cristina Rivera Garza sulla narrazione del femminicidio mostrano alcune sfaccettature dell’attualità del fenomeno: nell’analisi della narrazione è sempre fondamentale l’analisi dei personaggi, che divengono archetipi. Nella narrazione del femminicidio si può presentare una triade ben definita: la vittima, il carnefice, il contesto. Affrontare i tre vertici nell’accezione data da Cristina Rivera Garza permette di mostrare alcuni elementi e sfumature particolari di cui si compone il fenomeno violento. Nell’Invincibile estate di Liliana, ad esempio, i personaggi principali si presentano come Liliana, la vittima, Angél, il carnefice, e tutte le altre testimonianze (colleghi, amici, universitari, spasimanti, vicini di casa, familiari) che compongono appunto il contesto. Il grande gesto di ribaltamento narrativo di Cristina Rivera Garza si trova proprio in questo: nel cambiare la percezione di questi ruoli.

L’elemento più interessante del lavoro parte da Liliana, la vittima. È lei il motore che fa girare l’intera storia. Una giovane donna determinata, luminosa, capace di portare vita in ogni contesto. Alla sua profondità corrisponde una complessità, che la mostra nelle sue contraddizioni e nelle sue virtù. La figura di Liliana è delineata attraverso gli sguardi delle persone importanti della sua vita: l’autrice e sorella, i compagni di università, i genitori, gli amori, le amiche. Analogamente, attraverso le testimonianze avviene la costruzione del personaggio di Ángel. Tuttavia, egli è diverso da Liliana: rimane impalpabile, un’ombra sullo sfondo, incapace di essere altro da una nebbia nella vita della protagonista. Angel, il carnefice, si delinea in assenza, eppure è un elemento importante nel ribaltamento della narrazione: non c’è spazio per l’estetizzazione del male di quest’uomo, non c’è spazio per il suo punto di vista, Angel è mostrato in pochi momenti e attraverso un gioco di sponde, come uno qualsiasi, piccolo, meschino, comune. Il tema della rappresentazione del carnefice apre un’ulteriore riflessione sull’attualità: mostrare Angèl come un uomo crudele e banale rappresenta un gesto molto forte, in decisa controtendenza rispetto all’attualità e alla costruzione narrativa tipica dei media. La società viene mostrata per quel che è, ovvero un insieme in cui quella che si racconta come eccezione è invece la regola. Ecco un ulteriore passo in avanti: considerare il carnefice non solo un violento, ma il frutto di un condizionamento giornaliero che rende uccidere una donna un gesto comune.

Quello di Liliana è un viaggio in un mondo cattivo, che la chiama a essere luce e che lotta per spegnerla, e L’invincibile estate di Liliana è un libro difficile, specialmente oggi. Cristina Rivera Garza vuole raccontare una storia che parli delle donne, non solo di sua sorella. Quindi prende posizione: ne siamo tutti parte. Sono molti i personaggi che prestano lo sguardo al lettore per conoscere la storia di Liliana, dai compagni di università ai giornalisti di cronaca dopo il delitto. Il meccanismo appare efficace nel far emergere la passività di un contesto che permette la violenza anche nella non azione.

I personaggi intorno a Liliana hanno non fanno parte del male, lo criticano e ne prendono le distanze. Ma il loro è un processo di negazione: non lo affrontano, se non attraverso un filtro, da osservatori. In questo caso, il voyeurismo crea un dualismo nella narrazione di contesto: tanto dura in astratto, quanto ingenua ed edulcorata nel caso specifico. Anche in questo caso, però, vi è un passo ulteriore nel processo di ribaltamento della narrazione, e ha a che fare con il linguaggio e la scrittura.

Lavorare con il linguaggio significa lavorare con il potere, essere politici, perché il linguaggio è produttore di realtà. In questo senso, mettere in discussione i modi in cui narriamo significa mettere in discussione le realtà cui appartengono, contribuire a modificarle, costruirne di nuove. La storia di Liliana viene raccontata da trent’anni come la storia di un crimine passionale: l’amore di un uomo abbandonato, un amore troppo grande, che diventa follia, e una donna che non sa accettarlo, che lo rifiuta e per egoismo spezza il cuore di un innamorato. Vittima e colpevole, confusi sotto la lente della passione, che piano piano si scambiano. Una donna ambiziosa che abbandona l’uomo, troppo innamorato per andare avanti. L’amava troppo. È in queste fratture che Cristina Rivera Garza ritrova il linguaggio come arma: attaccare il potere, usare il linguaggio per cambiarlo, per contraddirlo.

I femminicidi fino a poco tempo fa erano chiamati delitti passionali. Erano chiamati ha preso una cattiva strada. Erano chiamati perché si veste così? Erano chiamati una donna deve sempre stare al suo posto. Erano chiamati qualcosa deve aver combinato per fare quella fine. Erano chiamati i genitori la trascuravano. Erano chiamati la ragazza che ha preso una decisione sbagliata. Erano chiamati, addirittura, se lo meritava. La mancanza di linguaggio è impressionante. La mancanza di linguaggio ci lega, ci soffoca, ci strangola, ci spara, ci scuoia, ci fa a pezzi, ci condanna.

Il lavoro di Rivera Garza passa da un vocabolario, o meglio dalla sua assenza: la lingua, a livello giuridico e parlato, è stata storicamente privata delle capacità di descrizione di certi fenomeni, divenendo carnefice. La lingua è politica. A trent’anni dall’evento, Rivera Garza trasforma il linguaggio in uno strumento di lotta sociale, capace inoltre di riportarla sulle proprie ferite e finalmente affrontarle.

Quante volte rimbombano nelle sue orecchie le parole volgari, le parole violente dalle fauci spalancate con cui agenti e ufficiali hanno fatto allusione al corpo di Liliana. Alla vita di Liliana. Alla morte di Liliana. Quante volte al giorno mormora la parola giustizia? Non si è mai inermi come quando non si ha linguaggio. Chi in quell’estate del 1990 avrebbe potuto dire, a testa alta e con la forza di essere nel giusto e nel vero, che la colpa non era sua, né per dove si trovava né per come era vestita? Chi, in un mondo in cui non esisteva la parola femminicidio e le parole terrorismo intimo, poteva dire ciò che ora io dico senza il minimo dubbio: l’unica differenza tra mia sorella e me è che io non ho mai incontrato un assassino? L’unica differenza tra lei e te.

La scrittura è dunque anche il modo per portare la storia su un piano diverso, in cui ricercare l’universale: la violenza, il dolore, il lutto, la mancanza, mostrano ancora una volta come la storia narrata sia collettiva, riguardi l’intera società. Il passaggio fondamentale nel cambio di narrazione vive proprio qui, nel superamento di schieramenti e nella presa di coscienza dell’essere di fronte a un fenomeno che ha a che fare con tutti, indipendentemente dal genere. Una presa di responsabilità che si fonda sulla consapevolezza, l’attenzione e l’azione concreta, su cui indubbiamente si ritrovano indietro gli uomini, troppo spesso coinvolti solo nel prenderne le distanze o nel formulare ruffiane retoriche. Perché se le parole possono essere più potenti delle armi, allora è tanto importante saperle usare quanto assicurarsi che non sparino a salve.

Questa presa di responsabilità passa da una presa di coscienza, da una consapevolezza collettiva. Mentre le donne manifestano e si compattano in lotta, diventano marea. La medesima attivazione fatica ad emergere dalla parte maschile di contesto, ancora legata a uno spaesamento di identità. Il rifiuto di indagare il proprio capitale emotivo e l’incapacità di analizzare criticamente la questione, questo significa osservare la violenza da spettatori: sdegnarsi e guardare altrove, a un altro schermo. In attesa di altra violenza.

Il libro di Cristina Rivera Garza diviene una chiamata che esige risposta e non può accettare l’indifferenza. L’invincibile estate di Liliana rompe il confine tra personaggi e lettori e mette tutti sullo stesso piano. La storia di Liliana è la storia di tutte le Liliane. Il significato di responsabilità collettiva è chiaro. La chiamata è a farsene carico e ad accettare di non poter essere assolti.

La mancanza di linguaggio è impressionante. La mancanza di linguaggio ci lega, ci soffoca, ci strangola, ci spara, ci scuoia, ci fa a pezzi, ci condanna. Chiamare i fenomeni con il giusto nome è il primo passo per capire le dinamiche. Vittima, carnefice, contesto. Eppure non è sufficiente se poi la narrazione che gli costruiamo intorno è deviante, manchevole, fuori fuoco.

Per anni il femminicidio è stato chiamato delitto passionale. Un incidente. Lui l’amava troppo. Lei non avrebbe dovuto andare all’appuntamento. Lui ha perso la testa. Lei avrebbe dovuto capirlo. Testa sulle spalle e occhi bene aperti. Lei doveva denunciare. Le donne non si toccano neanche con un fiore. Lei se l’è cercata. Ragazze fatevi valere. Lei non era una santa. Lui aveva bisogno di starle vicino. Lei ha esagerato.

La parola femminicidio ha un referente ben preciso: un omicidio volontario ai danni di una donna in quanto donna, che ha sempre una motivazione patriarcale alla base. Nel 2004, l’antropologa messicana Marcela Lagarde decide di attirare l’attenzione politica sul dramma dell’esperienza delle donne nel suo paese, il Messico, lo stesso di Liliana. E proprio come Cristina Rivera Garza, decide di affrontarlo a partire dal linguaggio. Sceglie un termine, che tratta della «forma estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine, quali i maltrattamenti, la violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale, che comportano l’impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una condizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle istituzioni e all’esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia». Questo è il femminicidio. ♦︎

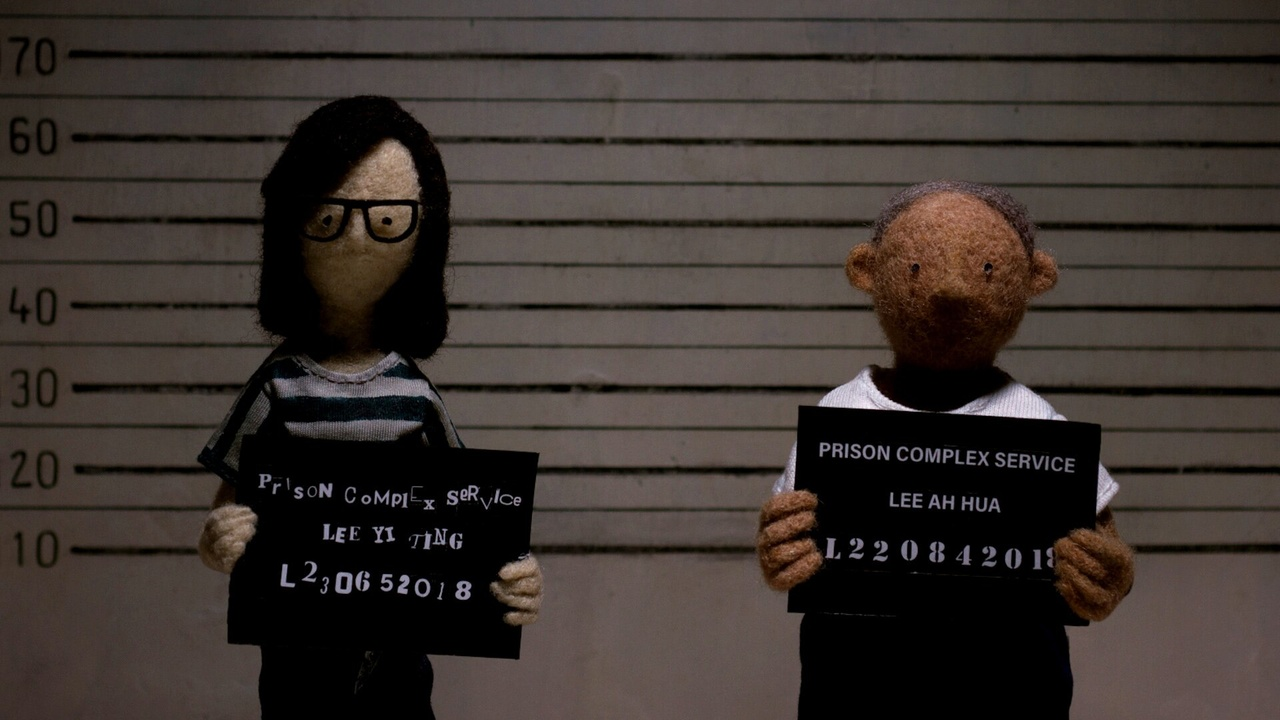

Illustrazione di Lara Milani

Questo articolo nasce da una collaborazione tra NoSignal Magazine e Donnexstrada