Paura e disgusto

Il pomeriggio del 20 febbraio 2005 Hunter Thompson chiamò la moglie Anita dal suo ranch a Woody Creek, in Colorado, le parlò della rubrica sportiva che stava scrivendo per ESPN, si lamentò un’ultima volta dei porci che guidavano la National Football League, dopodiché prese una pistola e si sparò in testa. Suo figlio Juan, la nuora Jennifer e il nipote di sei anni Will erano al piano di sopra quando sentirono un forte boato, ma credettero fosse semplicemente caduto un libro. Mezz’ora più tardi Juan scese dabbasso e trovò suo padre con il cranio spappolato. Sul tavolo, accanto a un pacchetto vuoto di Dunhill, c’era un biglietto indirizzato a sua moglie. Thompson lo aveva scritto pochi minuti prima di premere il grilletto: «La stagione del football è finita. Niente più partite. Niente più bombe. Niente più camminate. Nessun divertimento. Niente più nuotate. 67. Sono 17 anni oltre i 50. 17 in più di quanto io avessi bisogno o volessi. Noioso. Mi comporto sempre da stronzo. Nessun divertimento – per nessuno. 67. Stai diventando avido. Comportati secondo la tua età. Rilassati – non farà male».

Oltre alla rubrica per ESPN, da qualche tempo stava lavorando a un pezzo sull’11 settembre. Aveva per le mani qualcosa di grosso, qualcosa di persino più grosso e folle del Watergate – ancora gli bruciava per come era andata quella sera: mentre nella stanza 214 del Watergate Hotel, il 17 giugno del ’72, armati di walkie-talkie gli uomini di Nixon si preparavano all’azione, nell’ambito di una serie di intercettazioni illegali effettuate dal cosiddetto «Comitato per la rielezione» del Presidente nel quartier generale dei Democratici, mentre tutto questo accadeva, due piani più in basso, al bar, il Dott. Thompson se ne stava in compagnia di Tom Quinn del Washington Daily News a chiacchierare di football e bere tequila Sauze Gold con sale e limone. E insomma, Thompson era convinto di possedere le prove, così disse allo scrittore Paul William Roberts la notte prima di morire, che avrebbero mostrato all’America e al resto del mondo la verità sull’Orrore: e cioè che il crollo delle torri non fosse stato provocato dallo schianto degli aerei, bensì da una serie di ordigni esplosivi nascosti all’interno dei due edifici. In un articolo uscito sul Globe and Mail il sabato successivo al suicidio, Roberts raccontò anche come Thompson sembrasse spaventato, inquieto, al telefono, poiché credeva che qualcuno volesse impedirgli di rendere tutto pubblico. Lo so a cosa state pensando, ma non fatevi ingannare: Hunter Thompson non era il solito cospirazionista paranoico e impenitente che appesta l’aria con le sue stronzate. No. E se per qualcuno la sua morte non sarebbe che l’ennesimo tassello di un perverso e ciclopico mosaico del complotto, chi l’ha conosciuto davvero non ha dubbi: un’uscita di scena in perfetto stile Thompson.

Nato a Louisville, in Kentucky, il 18 luglio del 1937, Hunter S. Thompson cominciò la sua carriera prima come galoppino al Times e al Daily Records, dai quali fu licenziato in tronco per insubordinazione, poi come giornalista sportivo collaborando con diverse testate locali. Le cose iniziarono a prendere una piega diversa quando nel 1965 si trasferì a San Francisco per lavorare a un pezzo sui temibili Hell’s Angels. Trascorse quasi due anni in sella a una motocicletta seguendo la gang di bikers in giro per la California, finendo per condividerne (e fare suoi) la controcultura anarchica e lo stile di vita scapestrato e dissoluto. Da quell’esperienza partorì un libro che divenne immediatamente un best-seller. Non solo: durante i mesi passati insieme agli Angels, Thompson cominciò a covare un odio febbrile e viscerale nei confronti del giornalismo convenzionale, per così dire, isterico e patinato. Il sogno americano stava morendo: se si voleva raccontare la realtà, bisognava sfoderare qualcosa di nuovo. Fu allora che nacque il gonzo.

Dichiarato avversario di Nixon e della politica dei Bush, conosceva l’Amministrazione e i suoi panni fetidi meglio di molti cronisti di stanza a Washington. Diceva di soffrire di «tossicodipendenza politica», giocando sulla sua altra tossicodipendenza, che lo ha reso icona, vale a dire quella da marijuana, cocaina, etere, acidi vari e dosi massicce di mescalina che avrebbero steso un cavallo. Se avete presente la prima scena di Paura e delirio a Las Vegas, o il lisergico incipit del romanzo di Thompson da cui è tratto, Paura e disgusto a Las Vegas, sapete di cosa parlo: «Eravamo dalle parti di Barstow, ai confini del deserto, quando le droghe cominciarono a fare effetto. Ricordo che dissi qualcosa tipo “Sento la testa leggera… potresti guidare tu?” D’un tratto ci fu un terrificante ruggito intorno a noi, e il cielo si riempì di cose che sembravano enormi pipistrelli stridenti in picchiata sulla nostra macchina». E ancora: «Il baule della macchina pareva un laboratorio mobile della narcotici. Avevamo due borsate di erba, settantacinque palline di mescalina, cinque fogli di LSD super-potente, una saliera piena zeppa di cocaina, e un’intera galassia di pillole multicolori, eccitanti, calmanti, esilaranti… e anche un litro di tequila, uno di rum, una cassa di Budweiser, una pinta di etere puro e due dozzine di fiale di popper».

La vera svolta arrivò però nel gennaio del 1970. Thompson aveva scritto una lettera a Jann S. Wenner, il fondatore di Rolling Stone, dove si complimentava con la rivista per la copertura del recente festival di Altamont – una sorta di disastroso Woodstock organizzato nel ’69 dai Rolling Stones, la band britannica, in mezzo al deserto californiano, con la sicurezza affidata agli Hell’s Angels e durante il quale venne ammazzato un ragazzo afroamericano. La lettera diceva: «La carta stampata è una gran bella cosa, sia che si tratti di Hemingway o di un magazine. Non fate cazzate pompose; la fine di RS lascerebbe un brutto buco da riempire». Per Wenner fu il cosiddetto colpo di fulmine. Nei trent’anni successivi, Hunter Thompson divenne una delle firme eccellenti non soltanto di Rolling Stone, ma anche di Vanity Fair, PlayBoy e Sport Illustreted. Lo schema era più o meno sempre lo stesso: la redazione individuava un evento, di solito un evento sportivo, come il torneo di pesca internazionale a Cozumel o la Mint400 di Las Vegas, e ci spediva Thompson con tanto di prenotazione d’albergo e carta di credito forniti dall’editore; dopo un giorno o due, la carta di credito era già stata prosciugata, la stanza d’albergo trasformata in un rifugio psichedelico dove proteggersi dalla luce del giorno e Hunter Thompson non aveva ancora buttato giù una parola. Un fallimento totale. Non fosse che del torneo di pesca non fregasse un cazzo a nessuno, e il motivo per il quale lui veniva mandato laggiù, in Messico o a Las Vegas, il motivo per il quale PlayBoy era disposto a spesare queste folli imprese, era che, al termine del viaggio, talvolta anche settimane dopo, accadeva il prodigio. La caccia al tonno, la corsa automobilistica, un incontro di pugilato: tutto questo era solo l’ingresso che consentiva a Thompson di entrare in un mondo disgustoso e sgangherato, spalancando i cancelli di quell’America ‘vera’ e profonda che i ‘veri’ giornalisti non avrebbero mai saputo raccontare. Il risultato era una commistione di esperienze personali, testimonianze, riflessioni politiche e sociali, filtrate attraverso lo sguardo di un uomo spaventosamente intelligente sotto effetto di acidi. E poi lo stile: il gonzo, ricordate? Un modo non solo di scrivere, ma anche di stare al mondo, che non obbedisce a nessuna regola, che non si pone limiti, che non conosce morale. Diceva Thompson: Vuoi raccontare qualcosa? Trova un evento e immergiti in esso. Diventa la fottuta storia.

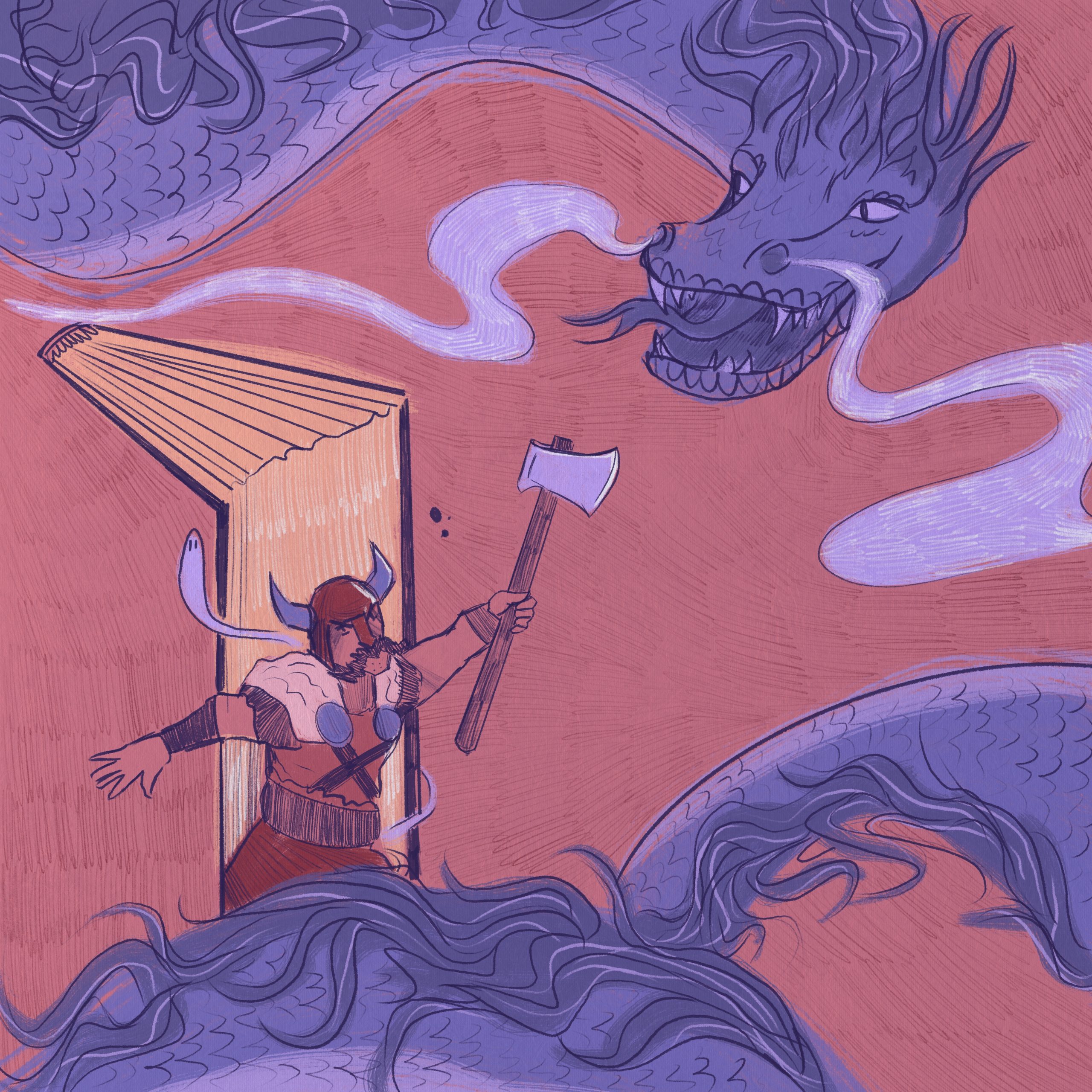

La verità è che Hunter Thompson scriveva come pochi. Ricordarlo come il giornalista strafatto, culo e camicia con Johnny Depp, non rende giustizia a un genio che ha saputo scombinare le regole della letteratura americana. Alcuni dei suoi pezzi più celebri, gran parte dei quali illustrati dal sodale Ralph Steadman (chi scrive ha anche realizzato l’illustrazione che svetta in copertina, ispirandosi proprio a una delle tante caricature di Thompson realizzate da Steadman), divennero veri e propri romanzi; altri, molti in effetti, si possono leggere all’interno delle raccolte pubblicate in Italia da Bompiani. Il prossimo 20 febbraio saranno trascorsi diciannove anni dalla morte di Hunter Thompson. Non è una cifra tonda. Mi è sembrato perciò giusto dedicare a lui questo editoriale. ♦︎

Testo e illustrazione di Gabriele Olivo