Ossessioni

Dovevo avere cinque o sei anni quando ho scoperto che le ombre sulla facciata del nostro palazzo erano l’impronta di un incendio divampato tempo prima nella cartiera. Quella notte – i migliori incendi scoppiano sempre durante la notte – le fiamme avevano rapidamente divorato le bobine di carta e i macchinari, prima di estendersi all’edificio che ospitava gli uffici e gli spogliatoi del personale. All’arrivo dei pompieri, incoraggiate dal vento le lingue di fuoco già lambivano il palazzo sul lato opposto della strada, sicché per precauzione decine di appartamenti erano stati evacuati, compreso quello in cui in seguito avremmo abitato noi, e altrettante famiglie si erano ritrovate di punto in bianco a fare i conti con lo spettro della sciagura. Poi, con la stessa rapidità con cui era comparso, il vento aveva smesso di soffiare, le fiamme si erano ritirate nel loro perimetro originale e a poco a poco la gente aveva ottenuto il permesso di rincasare. All’alba era tutto finito. La conta dei danni, fatta eccezione per la cartiera, ridotta a un cumulo di cenere, era poca cosa; i più sfortunati si erano ritrovati il balcone costellato di brandelli di cartone bruciato, per dire, o le tende da sole imbrattate di fuliggine: niente che una scopa e un po’ di bicarbonato non avrebbero risolto. Lavate le tende e ricostruita la fabbrica, l’unico ricordo di quella notte sarebbero state le ombre. Il calore e i prodotti della combustione trasportati dal fumo avevano impresso alcuni leggeri aloni nerastri sull’intonaco della facciata che nessuno, in tutti quegli anni, forse anche a causa della spilorceria di alcuni condomini, si era mai preoccupato o era stato in grado di ripulire. Ho un ricordo visivo molto nitido di quei chiaroscuri, che da subito mi avevano ricordato le ombre di enormi oggetti invisibili, e sebbene fossero il risultato di un moto caotico e disordinato mi sembrava – ancora oggi mi sembra – di intravedere forme alquanto precise. Sospettosamente precise. Ma comunque.

Qualche giorno dopo aver sentito la storia sull’origine delle ombre ho fatto un sogno che consiste in questa scena: immobile dietro la finestra che dà sulla cartiera, osservo il fuoco, terribile e straordinario, che scoppietta e ingigantisce sempre di più. Pur continuando ad avvicinarsi non provo paura, né mi brucio, finché le fiamme non sono così vicine da riempire tutta l’inquadratura. A questo punto, nel momento del ‘calcio’, vale a dire un attimo prima di essere spacciati, normalmente ci si risveglia dal proprio sogno. Invece io non mi sveglio, non ancora, per qualche istante continuo a essere presente di là e assente di qua, ma non sono più in piedi di fronte alla finestra, in effetti non sono più, niente ormai è più, alto e basso, davanti e dietro perdono di senso, lo spazio e il tempo si sciolgono, il fuoco è sempre ed è ovunque, il fuoco è tutto. E dietro il fuoco è Dio.

Questo sogno, che mai ho rifatto – come del resto qualsiasi altro sogno – e sul quale, dopo le cose terribili che sono accadute, i dottori mi inducono oggi a riflettere, ha dato inizio all’ossessione ridicola e vertiginosa che ha assediato ogni angolo della mia mente e accompagnato tutta la mia vita. Il mio chiodo fisso, come si suol dire. Poiché all’epoca non mi era permesso armeggiare con cerini e accendini, per qualche tempo mi sono limitato a osservare la fiammella dei fornelli, oppure a intercettare con lo sguardo il momento in cui mia madre o mio padre si accendevano una sigaretta. Una volta stabilito il contatto con lo Zahir non possiamo fare a meno di cercarlo, di andargli incontro, finché non riusciamo più a pensare ad altro. Secondo Jorge Luis Borges la credenza dello Zahir è di tradizione islamica e, pare, vecchia di almeno trecento anni. In arabo, continua Borges, Zahir significa notorio e visibile, e può essere ricondotto a uno dei novantanove nomi di Dio. In terra musulmana si usa per parlare degli esseri, ma anche delle cose, che hanno la virtù terribile di essere indimenticabili – e la cui immagine ossessiona a tal punto gli uomini e le donne da renderli folli. La prima testimonianza dello Zahir appare nella biografia del poeta persiano Luft Ali Azur, Temple of fire, secondo il quale in una scuola della millenaria Shiraz si trovava un astrolabio in rame che chi lo guardava non era più in grado di scacciarlo dai propri pensieri, sicché l’allora re ne aveva ordinato la distruzione, facendolo gettare nelle profondità del mare per salvare l’impero dalla follia. Sempre Borges ci dice che ogni luogo ha il proprio Zahir e ogni epoca ha il proprio Zahir («A Buenos Aires lo Zahir è una moneta comune, da venti centesimi; graffi di coltello o di temperino tagliano le lettere NT e il numero due; 1929 è la data incisa sul rovescio»); sono convinto che ogni individuo ha il proprio Zahir.

Naturalmente, i tranelli architettati da Borges, la cui fama di enigmista precede i suoi scritti, potrebbero indurci a credere che sia tutto un caleidoscopio di artifici letterari e truffaldini. Non è così. Lo è per la maggior parte, la monografia di Barlach e l’idolo Yaùq e il profeta del Khorasàn, d’accordo, forse anche alcuni passi delle Confessions of a thug di Philip Meadows Taylor. Ma quanto di più intimo e personale l’autore rivela, nell’omonimo racconto, a proposito dello Zahir, è assolutamente autentico. Questo lo so perché come lui anch’io ricordo la disperazione che mi ha colto dopo aver capito che nulla mi avrebbe salvato. Ma anche il sollievo nel sapere che non ero solo, né colpevole delle mie sventure, e l’invidia verso lo stesso Borges il cui Zahir non era stato il fuoco ma una stupida moneta da venti centesimi. Per perdersi in Dio, scrive Borges nelle ultime righe, i Sufi ripetono i suoi novantanove nomi finché questi non vogliono dire più niente. Ma io non ho mai voluto perdermi in Dio. L’unico modo per sentirmi veramente in pace con lui era comportarmi come lui, lo Zahir o forse chi è dietro, assecondando le mie ossessioni e agendo non secondo i principi morali dell’uomo bensì la legge della natura, che non conosce giusto o sbagliato, né bene né male. La pioggia cade, la neve si stacca dalla sommità della montagna spazzando via un’intera città, il fuoco brucia. Quando ho cominciato a dare fuoco alle auto, dal primo all’ultimo ho sempre scelto i miei obiettivi in modo completamente casuale; o forse dovrei dire, per maggior precisione, che io non ho mai scelto, mai giudicato: come il piccolo villaggio di Asni in Marocco aspettava paziente il terremoto, così quelle auto erano in attesa di essere divorate dalle fiamme. L’ultima macchina a cui ho dato fuoco prima di essere catturato e portato in questa struttura è stata una vecchia Toyota Prius grigio metallizzato. L’ho seguita per diversi chilometri, fino ad arrivare in una zona tranquilla e periferica della città. Prima di spegnere il motore, la donna che si trovava al volante si è girata ed è rimasta qualche istante in quella posizione – da dove mi trovavo, come ho sempre dichiarato, anche se continuano a non credermi, era impossibile capire se stesse o meno parlando. Dopodiché è scesa e si è eclissata nell’androne di una palazzina alta. In seguito avrei saputo che era andata al quinto piano per comprare dell’erba. Sono sceso anche io. Ho preso dal baule le due taniche di cherosene che ho svuotato sulla carrozzeria. In un baleno le fiamme hanno avvolto la Prius. Sono rimasto fermo per un po’ a osservare lo Zahir, finché lo scricchiolio del fuoco nel silenzio della notte non è stato profanato dalle urla della donna; è in quell’istante che attraverso il lunotto posteriore ho visto tra le fiamme il volto di un fanciullo; come nel mio sogno ero stato anch’io. Negli occhi il riflesso del fuoco. E dietro il fuoco era Dio.

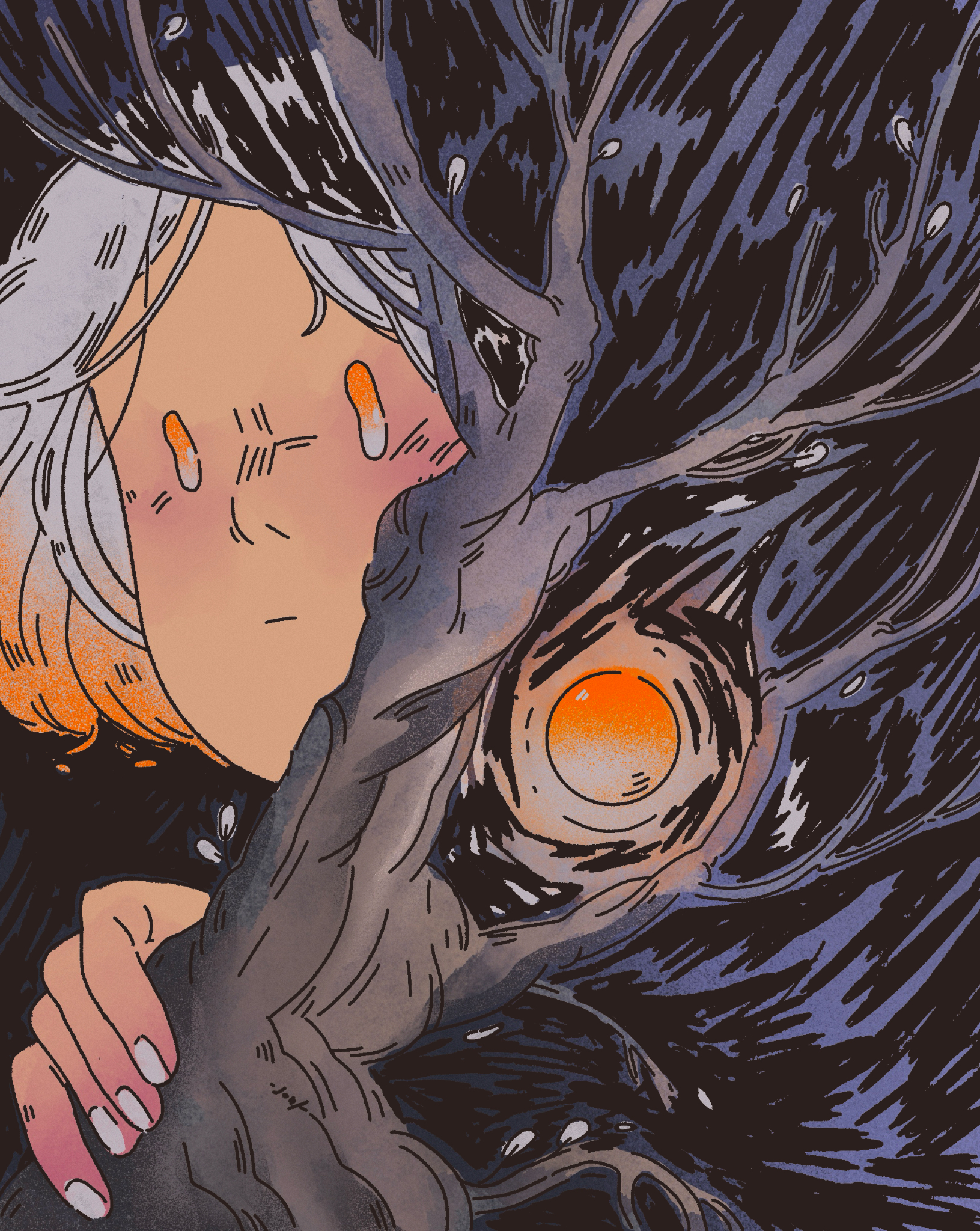

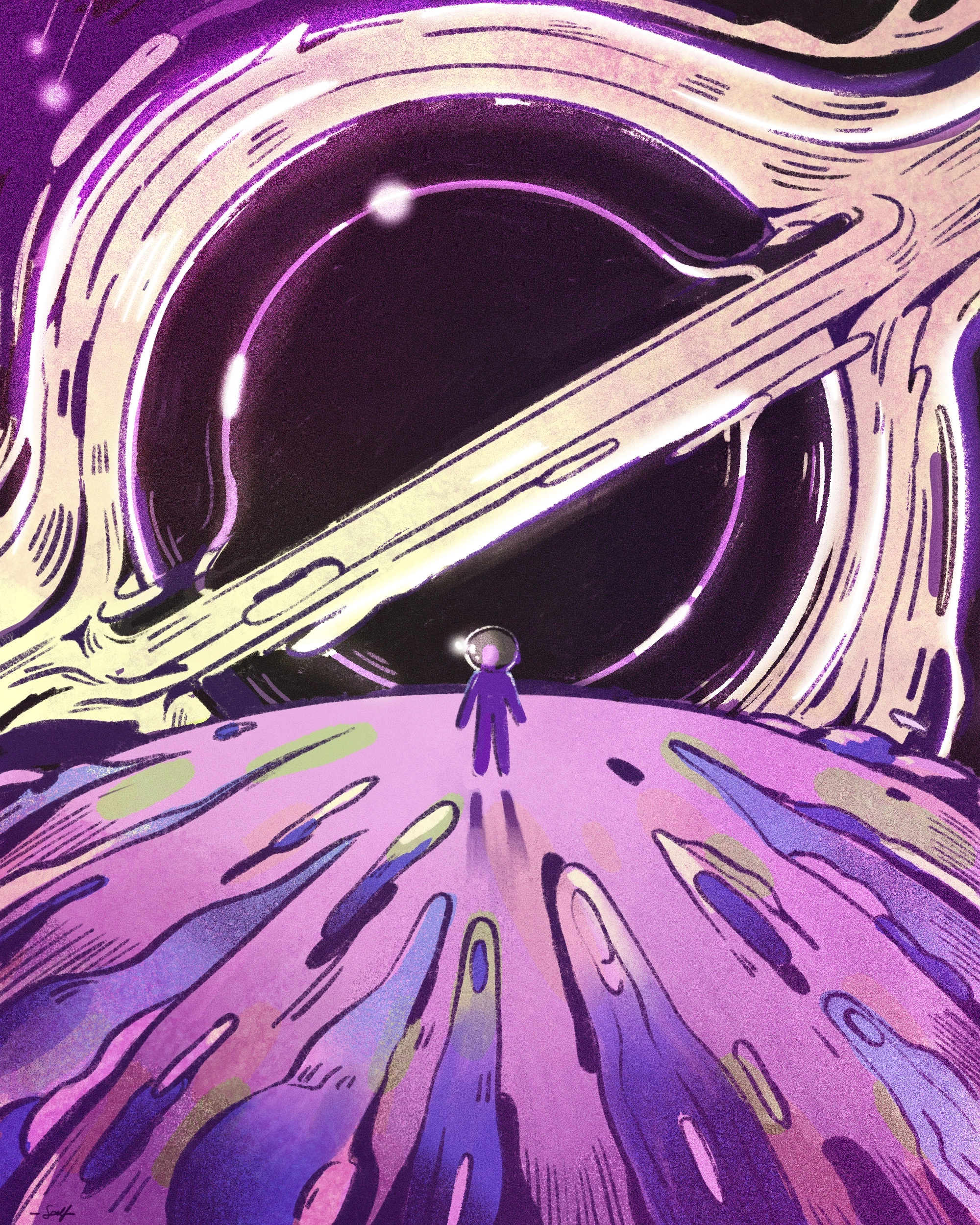

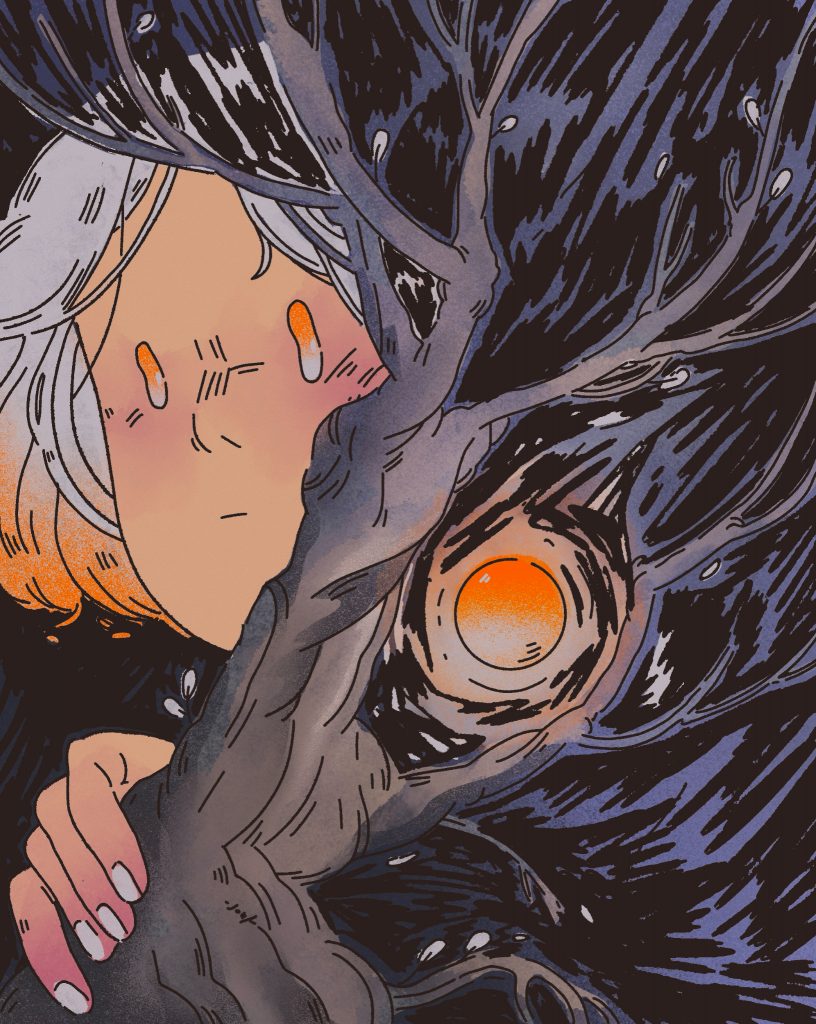

Illustrazione di Susanna Galfrè