C’era una volta il basket negli anni Venti, solo che non era come il basket che conoscete oggi. Era un basket che anche i giocatori più esperti e i fan più accaniti farebbero difficoltà a riconoscere. Si poteva palleggiare con due mani, non c’erano regole per la difesa, nessun limite dei 24 secondi per l’azione d’attacco. Nessuna linea del tiro da tre punti, non si capiva bene quanto contatto fisico diretto fosse permesso, e le regole erano così nebulose che non si sapeva neanche quanti giocatori potessero entrare in campo.

In questa America così poco ‘baskettara’ degli anni Venti – come biasimarla, il gioco esisteva solo dal 1891, dall’idea di un professore di educazione fisica del Massachussetts – dove gli idoli sportivi dei bambini giocavano invece a baseball, lo sport nazionale una spanna sopra tutti gli altri, la storia che vi vorrei raccontare inizia a Chicago nel 1926, dove un polacco ebreo ha appena comprato una Ford modello T da un’impresa di pompe funebri.

Il polacco ebreo si chiama Abe Saperstein, e la puntualizzazione sulle sue origini è utile per inquadrare l’America in cui ci troviamo: quella sì, dei famosi Roaring Twenties, ma anche quella primordiale America multietnica che si sta formando dopo la grossa ondata migratoria di inizio secolo, gli europei in cerca della fortuna oltreoceano. Saperstein la troverà, la famigerata fortuna americana, dopo un’adolescenza nel quartiere povero e lavoratore di Chicago nord, in mezzo ai coetanei irlandesi e tedeschi.

La trova quando decide di buttarsi nell’impresa quasi disperata di acquistare e gestire una squadra di basket con una data di scadenza potenzialmente vicinissima. Si chiamavano Savoy Big Five, e prendevano il nome dalla sala da ballo in cui la domenica pomeriggio si tenevano le partite. Condividevano lo spazio di gioco con l’apprezzato musicista jazz Cab Calloway: a metà della parita – all’halftime – un pianoforte veniva trascinato nel bel mezzo del campo, e Calloway si esibiva con il suo gruppo. Il problema è che i Savoy Big Five non piacevano quanto l’intrattenimento musicale, e quel loro spazio pomeridiano viene presto adibito a pista di rollerblade.

A questo punto entra veramente in scena Abe Saperstein. Ma prima, tre dettagli assolutamente non trascurabili: i giocatori dei Savoy Big Five erano afroamericani, così come il loro allenatore, Dick Hudson. Secondo dettaglio: quando si racconta pressoché qualsiasi argomento legato agli Stati Uniti, la questione del razzismo centra spesso. Centra di più – terzo dettaglio – se si sta parlando dell’America degli anni Venti del Novecento, in piena segregazione razziale. Questa valeva anche nello sport: il basket professionistico era ‘segregato’, non si poteva giocare contro gli americani bianchi. L’unico modo per una squadra come i Savoy Big Five per emergere – o anche solo per continuare a sopravvivere – era organizzare il maggior numero di partite possibile, ovunque fosse possibile. E questo era difficile.

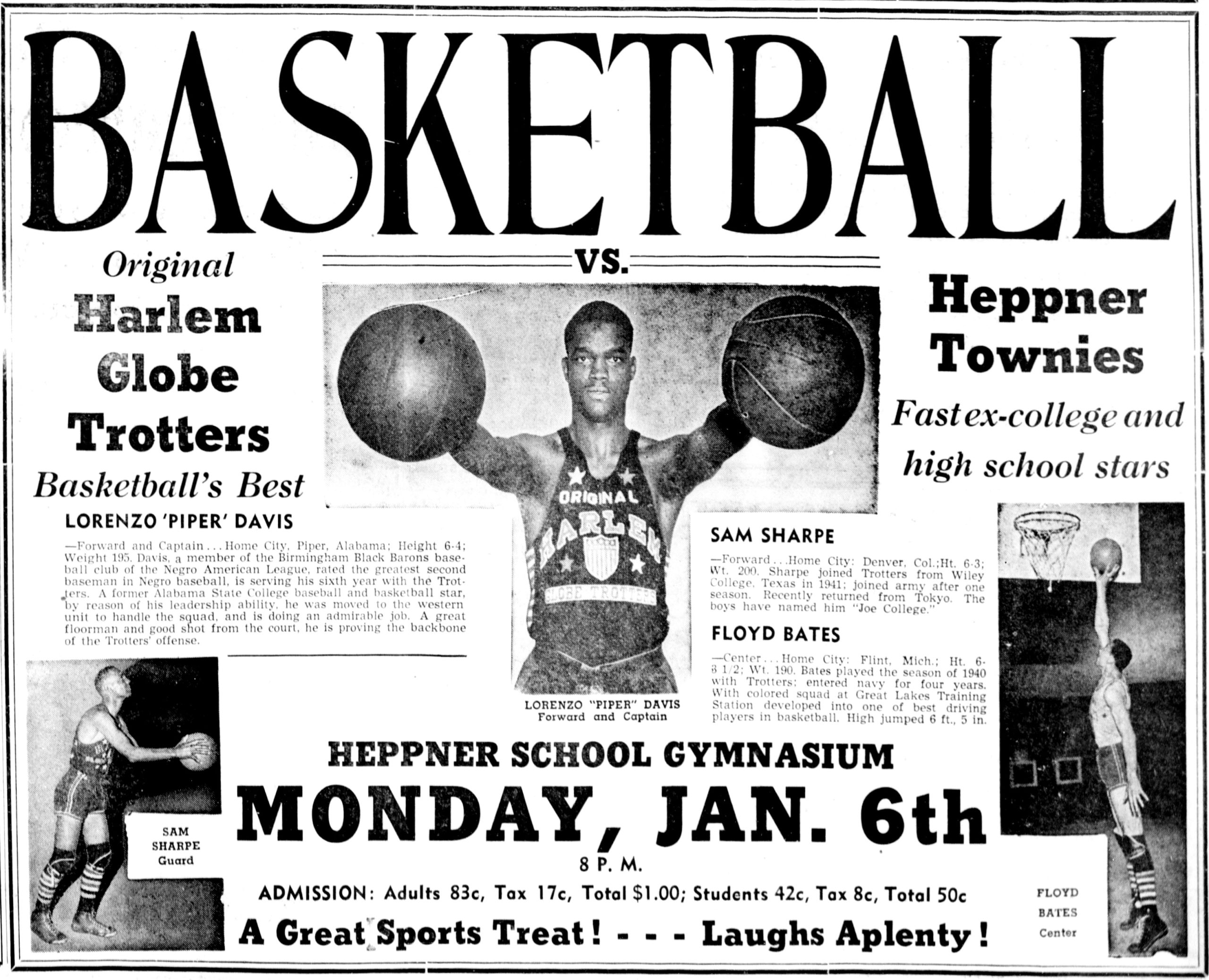

Questo non significa che Abe Saperstein entri nell’orbita di questa squadra nel 1929 solo per il colore della sua pelle, ma le teorie propendono per accordarsi sulla combinazione di questo motivo, quello della sua evidente abilità nell’allenare e del forte istinto imprenditoriale. In ogni caso, è lo stesso fiuto di Saperstein a capire che l’identità etnica della squadra era qualcosa da sfruttare. Accade così una operazione che oggi chiameremmo di rebranding: i Savoy Big Five di Chicago non esistono più, e nascono gli Harlem Globetrotters. Harlem è il richiamo diretto al cuore artistico e culturale della comunità afroamericana di quegli anni, che nell’omonimo quartiere newyorkese aveva fatto fiorire l’Harlem Renaissance. Quanto a globetrotters, la risposta sta in quella Ford modello T.

Come abbiamo detto, una squadra professionistica nera doveva accettare quanti più incontri possibili, anche quelli fuori – parecchio fuori – da Chicago, nelle zone rurali del paese, quelle che le squadre bianche potevano permettersi di ignorare. Gli Harlem Globetrotters iniziano così un intenso tour di barnstorming: per far capire in che tipo di location si esibivano, serve una piccola operazione di estrazione lessicale. I barn sono i fienili. Abe Saperstein intuiva che globetrotters, ‘i giramondo’ avrebbe portato quel senso di esotico in quei luoghi di campagna che battevano per costruire la loro carriera.

Saperstein teneva a galla la squadra durante la Grande Depressione degli anni Trenta, resa ancora più difficile per la sua squadra perché nelle trasferte non era accettata negli hotel e nei ristoranti per bianchi (una volta, in Iowa, Saperstein ha prenotato una camera e ha fatto entrare gli atleti dalla finestra e dalle scale antincendio). In alcune minuscole comunità di contadini, erano i primi afroamericani che i residenti avessero mai visto. Quando volevano aumentare sensibilmente l’attenzione del pubblico, esibivano un basket diverso dallo stile tradizionale di controllo della palla e ritmo di gioco lento: esplodevano in passaggi velocissimi e magheggi spettacolari con la palla. Anche gli Original Celtics e i New York Rens, altre due squadre della Negro League erano noti per questi tricks con cui stupivano la folla, ma gli Harlem Globetrotters, ad un certo punto della loro storia, si sono inventati qualcosa di nuovo, delineando l’identità della squadra.

Succede soprattutto grazie all’arrivo di Inman Jackson e Runt Pullins: il dribbler e lo showman. Il primo ha inventato il tiro da metà campo senza guardare il canestro, e il marchio di fabbrica dell’altro era tenere in mano la palla – parallela a terra – con una sola mano, poi tenderla in modo allettante davanti al suo avversario e riprendersela subito, ridendo. Ma la vera vena comica degli Harlem Globetrotters nasce invece per caso. Secondo il mito, gli Harlem stavano giocando a Williamsburg, in Iowa, in una vecchia sala riunioni con delle stufe posizionate alle estremità, quando Kid Oliver, indietreggiato contro una stufa rovente, corre urlando attraverso il campo, con il fumo che usciva dai pantaloncini. La folla ruggisce dalle risate, pensando che fosse intenzionale, ma in realtà Oliver era letteralmente in fiamme.

A Saperstein non sfugge la reazione del pubblico: intuisce che il pregiudizio e l’attitudine della classe operaia bianca verso gli atleti neri era, di nuovo, qualcosa da sfruttare. Avviene così la sottile integrazione dell’elemento di entertainment nelle gare atletiche: prima delle partite c’è il momento del Magic Circle durante il riscaldamento, numero che si è mantenuto intatto fino ad oggi. Anche durante i minuti di gioco, l’atletismo dei cestisti si fondeva benissimo con le gag comiche, che li rendevano popolari agli occhi degli spettatori. «Fist we win, then we clown.» dice Saperstein, determinato a mantenere la squadra ad un alto livello professionistico, ma continuare con quella sfumatura comica che li stava rendendo riconoscibili. Una gag ricorrente era quella del ‘tiro a dadi’: mentre due Trotters giocavano, lontani dalla squadra avversaria, gli altri tre si rilassavano sul pavimento, lanciando i dadi. La scena forse a noi lettori del 2024 non dice niente, ma è utile incorporare il fenomeno degli Harlem Globetrotters nella loro società dalla forte matrice segregazionista. Esisteva una tradizione pervasiva dell’umorismo nero nella cultura popolare americana, era sempre esistita e anche dopo l’Emancipation Proclamation del 1863 aveva continuato ad esistere (e far ridere i bianchi): il ‘tipo’ dell’uomo afroamericano spensierato ma ignorante, pigro, che cerca sempre di ingannare il bianco, intento a parlare il vernacolare e giocare a dadi, mentre sorseggiava whisky.

Durante gli anni ‘40, gli Harlem Globetrotters consolidano la loro reputazione vincendo il World Professional Basketball Tournament e, sfidando squadre della allora nascente NBA: il momento di svolta, in termini di valore professionale, arriva con la vittoria di una delle squadre bianche più famose del paese, i Minneapolis Lakers, nel 1948. Dal 1942 la squadra sfoggia Goose Tatum, l’originale “Clown Prince” dei Trotters, e la carica sarà poi ereditata da Meadowlark Lemon nella decade successiva. Nella stagione 1958-1959 la squadra ospita quella che diventerà la leggenda NBA Wilt Chamberlain per 50 mila dollari, un salario astronomico per i tempi per un atleta di 20 anni che domina le classifiche dell’università.

La parte di entertainment si fa sempre più importante, tanto che i Trotters ingaggiano una squadra, i Washington Generals, che viaggiano insieme a loro nelle tournée e si esibiscono come loro avversari perenni. Ancora oggi agli show vengono presentati come i villains della situazione, poco applauditi dal pubblico di casa – che ovviamente tifa per gli Harlem – e, indovinate un po’, a fine partita non sono mai quelli che trionfano.

Gli anni ’70 sono il vero periodo d’oro della squadra, e con la rivitalizzazione dell’NBA negli anni ’80 – periodo di altri santoni del basket come Julius Erving, Larry Bird e Magic Johnson – gli Harlem decidono di svoltare, invitando le migliori donne del basket americano nella squadra: tra le prime in classifica spunta Lynette Woodard, medaglia d’oro alle olimpiadi del 1984.

Nel 2026 la squadra compirà cento anni, con una popolarità ormai storica, un roaster di membri onorari notevoli – da Henry Kissinger a Nelson Mandela fino a Papa Giovanni II -, e un tour mondiale in più 400 città, con 25 stati da raggiungere e quella inclinazione allo show così squisitamente americana.

Lo scorso 8 marzo ho assistito allo spettacolo al Pala Ruffini di Torino: non conoscevo ancora la storia della squadra, e non sapevo esattamente cosa aspettarmi: ho trovato tantissimi bambini – in pieno target dei Trotters, che si impegnano anche sul territorio, nelle scuole americane, per avvicinare i più piccoli allo sport – e molta comicità, alternata a fasi di gioco ‘serio’ di questa finta partita contro i Washington Generals. Mi sono trovata di fronte a un ibrido abbastanza inaspettato, un’agilità naturale nel passare da un gancio spettacolare a una gag ridicola con uno spettatore a bordo campo. Musica ad alto volume, coriandoli e scherzi con secchi pieni d’acqua: il capitano della squadra microfonato che commenta le mosse atletiche dei compagni, e incita in italiano zoppicante un pubblico un po’ pigro, un po’ frastornato nel sintonizzarsi sulla performance, forse un po’ troppo ibrida per un pubblico europeo, non abituato al format arzigogolato che proponeva la serata.

Ad un certo punto, una bimba della fila davanti alla mia si gira verso i genitori, incerta, e chiede: «Ma che cosa stanno facendo?» e il padre effettivamente non sapeva bene cosa dire, ha poi risposto «Mhhh, tipo uno spettacolo teatrale di basket.» ♦︎